观点 | 电影《烈火英雄》被诉抄袭,片方如何“自证清白”?

2019-11-25 11:04:05

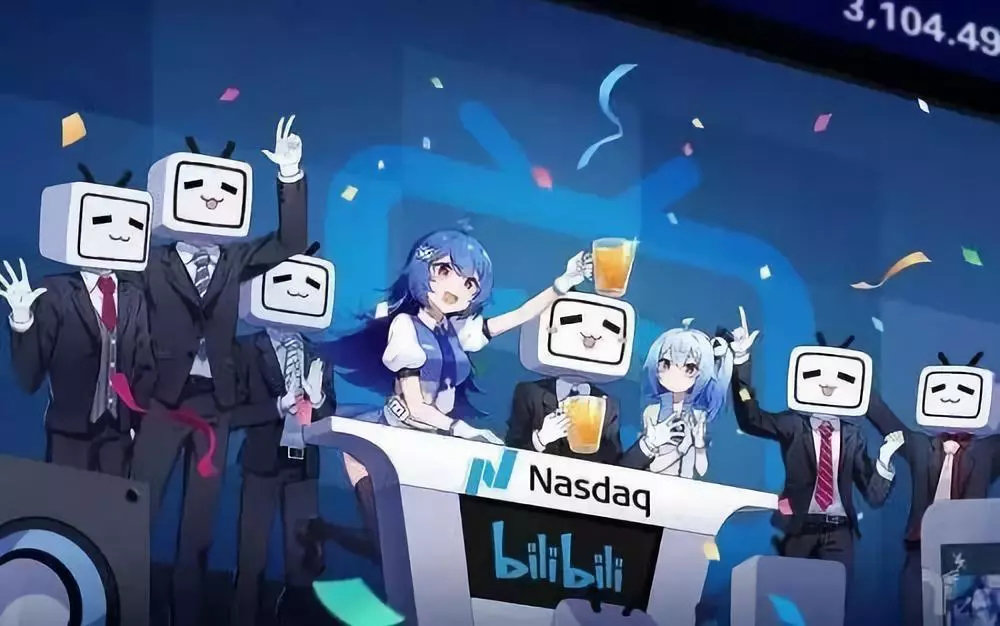

《烈火英雄》剧组亮相第九届北京国际电影节开幕典礼。图片来自豆瓣。

本文共2869字,阅读预计需要6分钟

文 | 刘宗鑫Iain,转自“周公观娱”

自《哪吒》《少年的你》后,又一部热映的国产影片陷入了“抄袭”的旋涡。

据北京海淀法院官方微博消息,因认为电影《烈火英雄》在故事背景、人物设置、人物关系、主要情节设置、结局安排等方面的表达存在大量抄袭,原告李某某一口气将包括博纳、华夏、阿里巴巴、万达在内的8家出品发行方诉至法院,索赔300万元。目前,海淀法院已受理了此案。

李某某称电影《烈火英雄》涉抄袭。截图来自北京海淀法院微博。

消息一出,不禁令广大影迷十分错愕。从《哪吒》到《少年的你》再到《烈火英雄》,似乎近期每一部热映的国产影片都逃不出“抄袭”的指控。

一、热映电影被指抄袭,绝非孤例

近几年,“抄袭”成了国产热门电影头顶上的一朵挥之不去的乌云。

首先中枪的是2017年末上映的电影《芳华》。因认为电影抄袭了自己的剧本《蓝姆伽的救赎》,原告肖某某一纸诉状,将电影版权方及导演诉至法院,索赔300余万元。

随后,今年的票房冠军《哪吒之魔童降世》也未能幸免。在豪取近50亿票房后,《哪吒》被质疑涉嫌抄袭某公司旗下的创意秀《五维记忆》,引发舆论关注。

就在不久前,正在热映的《少年的你》也因为涉嫌“抄袭”而频频登上热搜,从而引发新一轮关于“抄袭”的口水大战。

《少年的你》改编自小说《少年的你,如此美丽》,但该小说被广泛质疑“融梗”。图片来自电影少年的你微博。

而本次《烈火英雄》再次中枪,也让影迷不禁诧异:电影《烈火英雄》不是号称根据真实事件改编吗?怎么也会涉嫌抄袭?

事实上,本案原告的指控并非是针对真实事件改编,而是主张电影抄袭了自己的文学作品《火烈鸟》。

原告李某某诉称,2018年其撰写的展现真实消防员工作和生活的独创原著长篇小说作品《火烈鸟》在网上连载。2019年7月份,应文化发展出版社之约,正式出版了纸质长篇小说《烈火无声》。2019年8月,电影《烈火英雄》在影院热映,后经其对比发现,电影《烈火英雄》在故事背景、人物设置人物关系、主要情节设置、特殊细节、结局安排等方面的表达内容大量抄袭、剽窃原告作品《火烈鸟》。

原告李某某认为,《烈火英雄》涉嫌大量抄袭、剽窃其作品,电影出品方博纳、华夏、阿里巴巴等8家公司已严重侵犯了其享有的作品改编权、作品署名权获得报酬权等著作权。故其诉至法院,要求判令8家公司立即停止出版发行电影《烈火英雄》、在全国性媒体或法院认可的书面声明向其公开赔礼道歉、赔偿经济损失300万元。

电影《烈火英雄》海报。图片来自豆瓣。

那么,电影是否抄袭,在法律上该如何判断呢?作为电影片方,是否有办法“自证清白”?

二、片方如何自证清白?

总的来说,若要构成“抄袭”,原告方必须证明三点:

1. 原告对被抄袭作品享有著作权;

2. 被告曾接触过被抄袭作品,或具有接触的合理可能性;

3. 被告的作品与被抄袭作品存在实质性相似。这三个要点环环相扣,缺一不可。这正是法院审理“抄袭”类案件的总体判断规则——“接触+实质性相似”。

因此,片方完全可以分别针对这三点进行抗辩,见招拆招。

第一,片方可以从原告的权属证据中寻找瑕疵,针对原告作品的权属进行抗辩。例如,原告是否单独享有涉案小说的著作权?作品是否做过著作权登记?有无相反证据证明作品权属并非原告?等等。

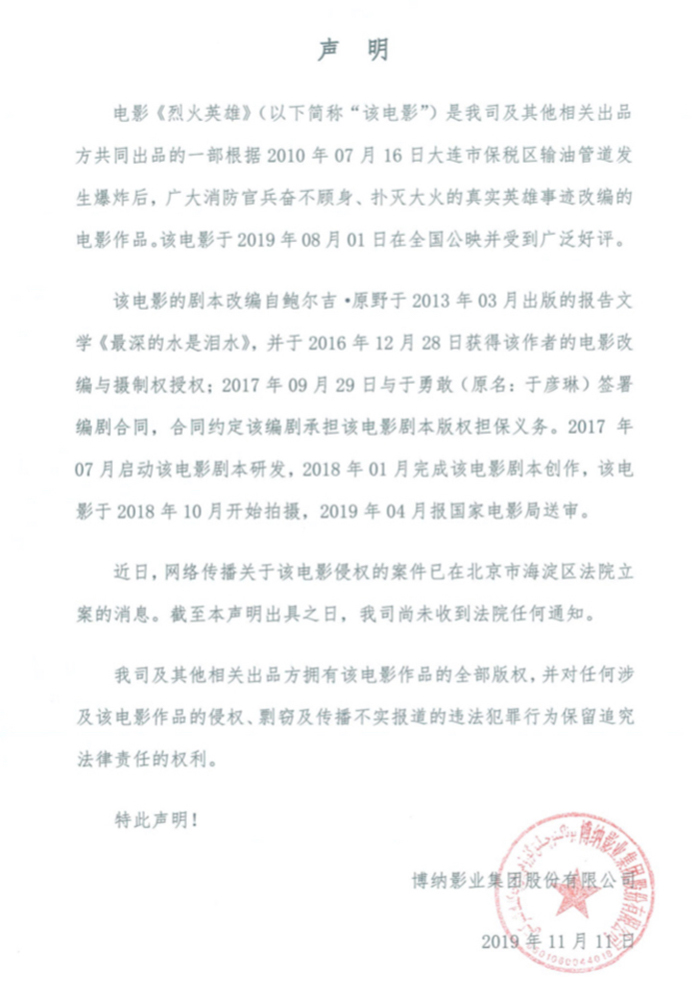

第二,片方可以举证证明其没有接触过涉案作品。据公开新闻报道,本片系根据鲍尔吉·原野的长篇报告文学作品《最深的水是泪水》改编,筹备期长达2年,并在2018年底电影就已完成拍摄。而原告据以主张权利的小说《火烈鸟》,也恰好是在2018年撰写并发表的。

电影《烈火英雄》出品方博纳影业集团关于烈火英雄因涉抄袭被起诉的声明。图片来自博纳影业集团微博。

因此,若片方能够举证证明其在小说发表前就已完成了剧本的创作,则可以推翻“接触”的可能性,进而抗辩原告方的侵权主张。这一抗辩的潜在逻辑是:你的小说发表时,我的电影剧本已经创作完成了,还谈何“抄袭”?

第三,片方可以举证证明其电影与原告小说之间不存在实质性相似。所谓“实质性相似”,是指创作在后的作品与创作在先的作品在思想表达形式或思想内容方面构成同一。

特别需要指出的是,我国著作权法所保护的是作品中作者具有独创性的表达。只有具体到一定程度,即文学作品的情节选择、结构安排、情节推进设计反映出作者独特的选择、判断、取舍,才能成为著作权法保护的表达。而对于创意、素材、公有领域信息、创作形式、必要场景,以及具有唯一性或有限性的表达形式,著作权法则不予保护。

例如,在最高人民法院第81号指导案例中,最高院在对比两部军旅题材作品的人物设置与人物关系时认为:……作品均系以特定历史时期骑兵部队撤(缩)编为主线展开的军旅题材作品,除了《骑马挎枪走天涯》受短篇小说篇幅的限制,没有三角恋爱关系或军民关系外,其他3部作品中都包含三角恋爱关系、官兵上下关系、军民关系等人物设置和人物关系,这样的表现方式属于军旅题材作品不可避免地采取的必要场景,因表达方式有限,不受著作权法保护”。

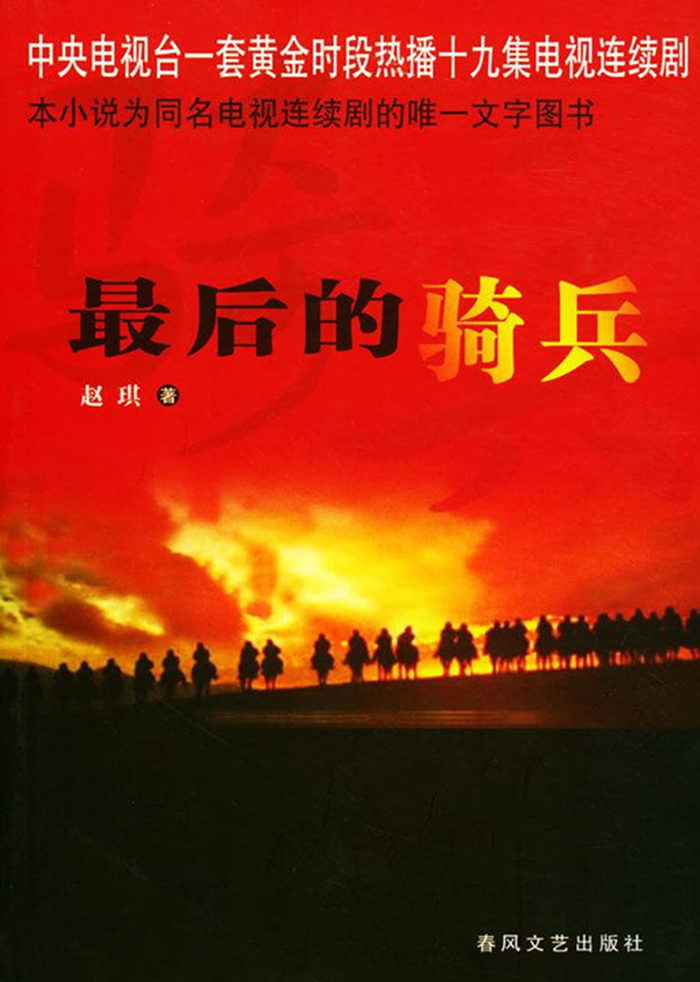

电视剧《最后的骑兵》宣传照。图片来自腾讯视频。

由此可见,并不是两部作品在故事背景、人物设置人物关系等方面存在相似,就一定构成抄袭。只有当剔除了著作权法不保护的内容后,剩余部分仍构成实质性相似,才有可能构成抄袭。

因此在本案中,片方可以将原告主张的两部作品在故事背景、人物设置人物关系、主要情节设置、特殊细节、结局安排上的相似点归结为是作者的“思想”而非“表达”,或者主张其构成具有唯一性或有限性的表达,以此抗辩原告的侵权指控。

三、指控抄袭,可能构成名誉权侵权

从法律技术的角度分析,证明一部作品在法律层面构成对另一部作品的“抄袭”,其实是一项极为复杂、且需要投入大量人力物力的进行详细比对工作,绝不是凭借吃瓜群众朴素的直觉和感知就能够下定论的。

由此观之,网络上关于某某电影涉嫌抄袭声讨,相当一部分在法律上是站不住脚的。这种声讨更多的是一种道德上的指责,而不是法律意义上的裁判。不仅如此,根据现行的法律规范,擅自在网络上发表他人作品“抄袭”的言论,还有被起诉构成名誉权侵权的风险。

根据我国法律的规定,侵犯名誉权的行为主要有诽谤和侮辱两种。擅自发表他人作品“抄袭”的言论,已经涉嫌捏造并散布虚假事实,构成诽谤。而部分网友在指责他人抄袭时,常常还会使用一些过激和带有人身攻击性的言论。这些言论极有可能构成法律意义上的侮辱性言论,从而构成对他人名誉权的侵害。

质疑他人“抄袭”,本质上是对他人作品独创性乃至职业道德的根本否定。无论是对作者个人还是片方,“抄袭”这个字眼都具有强烈的贬损意味。

无独有偶,今年几部大火的国产电影都曾遭遇过“抄袭”风波。从一炮而红到被控抄袭再到百口莫辩,留给作者和片方的可能只有短短几周甚至几天时间。

“抄袭”固然是一种令人不齿的行为,应当被全社会所抵制。但如此多的优秀国产电影同时被指“抄袭”,如果不是巧合的话,也着实令人忧虑:当下关于“抄袭”的指控,更多停留在道德层面。把需要法律解决的问题交给道德去评判,无论得出什么样的结论,恐怕都难以服众。