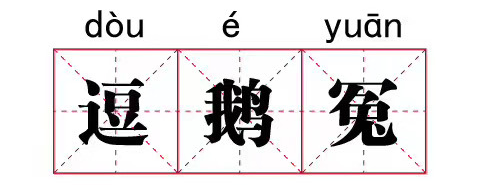

观点 | 内行看门道:“逗鹅冤”比你想得更复杂

2020-07-04 21:30:07

腾讯法务部砸锅,公关部砸挂。波借势营销见功底~

腾讯法务部砸锅,公关部砸挂。波借势营销见功底~

文 | +明,转自“理脉LegalMiner”微信号

前言

腾讯翻车了。

三个不知名的小卒刻了个“萝卜章”,冒充老干妈工作人员,居然就轻松骗走商业巨头1600万。

腾讯从刚开始义正言辞起诉维权的画风,瞬间变成傻白甜委屈鹅,引发全网炸锅热议。

虽然各路吃瓜网友都在津津乐道“鹅也有今天”。但是笑归笑,这可是一桩正儿八经的法律事件。从法律人的角度看来,整件事情疑点重重,并没有网络上解读的那么简单。

1 确存法律问题

由于官方披露的细节有限,在整个案件中,现在可以唯一确定的事实就是:三名犯罪嫌疑人伪造公司印章与腾讯公司签订合作协议从而骗取其赠送的游戏礼包。

这其中可能涉及的罪名包括伪造公司印章罪、诈骗罪、合同诈骗罪、破坏生产经营罪。

我国《刑法》第280条第2款规定:

伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。

本案中,曹某等三人伪造老干妈相关公司印章,与腾讯公司签订合同,造成腾讯公司巨额财产损失,构成伪造公司印章罪,自不待言。

诈骗罪与合同诈骗罪是一般罪名与特别罪名的关系,主要区别在于合同诈骗罪还损害了市场经济秩序。本案中若曹某等的行为符合诈骗罪的构成要件,则显然认定为合同诈骗罪。诈骗罪的构成主要为虚构事实隐瞒真相→被害人陷入错误认识→被害人处分财产→行骗人取得财产→造成被害人财产损失。

本案中,财物主要包括两类,一类为广告服务,另一类为游戏礼包。我国司法解释规定,财物包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等,以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等[1]。据此腾讯公司的广告服务显然可以认定为财产性利益。

但本案中曹某的目的是为了获取游戏礼包,其并未获取腾讯公司提供的广告服务,因此就该广告服务不能构成诈骗罪。至于游戏礼包,其在刑法上属于虚拟财产,但虚拟财产是否属于财物在司法上仍然具有争议,法院一般为了避免争议均是以其他相关罪名做出判决。

(图片来源:微博@腾讯公司)

(图片来源:微博@腾讯公司)

2006年,同样是深圳市南山区法院,对于被告利用病毒获取QQ号进行获利的行为,认为QQ号和Q币不属于刑法保护的财产,并未以盗窃罪而是以侵犯通信自由罪定罪。

但2007年3月,两名靠虚设电话号码非法盗取QQ游戏币获利70余万元的罪犯胥某和陈某,被浙江省丽水市法院一审判决,以盗窃罪被判处13年和10年徒刑[2]。且著名刑法学者张明楷教授认为将非法获取他人虚拟财产的行为认定为财产犯罪具有合理性[3]。因此,本案中曹某等三人的行为可能被认定为合同诈骗罪。

同时,曹某等三人的行为给腾讯公司造成了巨额损失,妨害其经营业务,符合《刑法》第276条规定的破坏生产经营罪:

由于泄愤报复或者其他个人目的,毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。

但是如果将此行为认定为破坏生产经营罪,属于扩大解释。在有伪造公司印章罪和合同诈骗罪予以追究的情况下,不宜扩大解释认定为该罪名。

因此,曹某等三人的行为主要涉及伪造公司印章罪与合同诈骗罪。

2 案件疑点聚焦

合同诈骗几乎板上钉钉,但伴随着此次事件的发酵,其中的各个疑点也逐渐浮出水面,值得深思,以下就来分析其中涉及的主要疑点。

1) 这1600万到底该谁付?

首先需要了解两个法律概念:无权代理 & 表见代理。无权代理是指在没有代理权的情况下以他人名义实施的民事行为的现象。表见代理是指被代理人的行为足以使善意第三人相信无权代理人具有代理权,基于此项信赖与无权代理人进行交易,由此造成的法律效果由被代理人承担的代理。

曹某等三人伪造公司印章,冒充公司市场经营部经理,与腾讯公司签订合作协议。他们的行为在民事上属于无权代理,但是这并不必然导致腾讯公司无法请求老干妈相关公司支付广告费用。

曹某等三人若为老干妈相关公司的前员工,或通过其他渠道有被老干妈相关公司授予代理权的外表或者假象,使得腾讯公司有正当理由相信曹某等三人有代理权,从而基于该信任与曹某等三人签订合作协议,则在民事上可能构成表见代理。

表见代理的关键构成要件主要为客观上存在他人相信其有代理权的假象、由于被代理人的原因造成该种假象、相对人善意相信其有代理权且无过失。表见代理的的直接法律效果即为被代理人需要承担表见代理的后果,被代理人承担后果之后,有权向表见代理人追偿。

在本案中即为老干妈公司需要向腾讯公司支付约1600万的广告费用,支付后可向曹某等三人追偿。但是如果老干妈相关公司可以证明印章的确是伪造的,曹某等三人也与公司没有任何的关联,那么更有可能将自身撇清,不需要承担相关责任。

所以一旦本案进入正式的诉讼程序,庭审中的一大主要焦点即为曹某等三人与老干妈相关公司的关系。

@腾讯公司 新浪微博账号上传的自黑视频。

@腾讯公司 新浪微博账号上传的自黑视频。

2) 三个人是怎么骗过腾讯的?

在本案中另一疑点即为:即使曹某等三人伪造公司印章,通过某些渠道营造其已经获得了老干妈相关公司代理权的假象,但腾讯作为市值千亿、成立二十余年的巨型互联网公司,签订一份大额合同以及支付相关项目的费用,必然规定了业务部门领导、直属上级、财务部门、法务部门等的层层审批审核程序。

在这一系列程序中,必然会涉及到审核相对方的工商信息、相关人员信息、收款账户信息、相关资质等等,这完整的审核流程仅靠公司印章和代理权假象是很难通过的。

毕竟现在来看,腾讯公司自2019年3月签订推广协议以来,其提供的推广服务包括安排职业游戏选手做视频推广、QQ飞车游戏中的老干妈道具、游戏中人物服装的logo推广、QQ飞车与老干妈联名的限定游戏礼盒、广告漫画设计等,这一系列推广服务需要各个部门的联合安排,耗费大量的人力物力资源。

这么大的项目,从头到尾仅靠三个嫌疑人去对接创意、执行、法务、财务等所有环节,居然没有引起腾讯的怀疑和戒心吗?

当这些事实交织在一起,吃瓜群众便不免想到:有内幕。

或许是曹某等三人可能向腾讯公司内部输送利益;或者曹某三人是在老干妈某些工作人员有意无意的“帮助”下,才得以顺利完成整个项目的对接合作而不令人起疑。没有内部人员的疏忽或者“策应”,可以说,是很难通过这一系列的审核程序的。

如果这一推理成立,且数额较大,企业内部人员可能会涉嫌非国家工作人员受贿罪,向内部人员行贿的曹某等三人可能会涉嫌对非国家工作人员行贿罪。

3) 财产保全疑点

根据中国裁判文书网,深圳市南山区法院在审理原告腾讯公司诉被告老干妈销售公司、老干妈总公司服务合同纠纷一案中,原告向法院提出财产保全的申请,请求查封、冻结被告老干妈销售公司、老干妈总公司名下价值人民币16,240,600元的财产。其法律依据主要为《中华人民共和国民事诉讼法》第100条、第102条、第103条。

《中华人民共和国民事诉讼法》第100条:

人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使得判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全。

也就是说财产保全 是有前提条件的,即:当事人的行为使得判决难以执行或者造成当事人其他损害。

但是从公开资料来看,老干妈现金流应该较为充足,不存在资不抵债不履行法院判决的情况,企业本身也具有良好的商业信誉,并不满足财产保全的条件,那为何法院不仅没有发现合同是假的,反而还查封冻结了老干妈的资产呢?

也有律师认为“在保全诉讼中,法院也无法一一去核实是否是萝卜章,腾讯这一诉讼行为在我们看来是正常的。”

(图片来源:微博@新京报)

(图片来源:微博@新京报)

4) 销售公司去哪了?

根据中国裁判文书网,腾讯公司作为原告,向深圳市南山区法院起诉了两家老干妈相关公司,第一被告为老干妈销售公司,第二被告为老干妈总公司。可以大概率推断,与腾讯公司签订协议的为老干妈销售公司。

但是在6月30日,做出声明的仅为老干妈总公司,老干妈销售公司并未作出任何声明。而且根据贵阳市公安局双龙分局的通报,其仅接到老干妈总公司的报案。那么此处老干妈销售公司扮演何种角色却不得而知。

这出科技大佬和国民女神的商业大戏不禁让人想起2015-2018年的比亚迪广告门事件。

(图片来源:微博@比亚迪汽车)

当时一位名叫李娟的女士打着“上海比亚迪”的旗号与30多家供应商签订业务合同,由这些公司陆续服务并执行了多场比亚迪品牌的线上线下推广活动,总金额高达11亿元;而另一边,她又以“上海雨鸿文化传播有限公司”的名义,与比亚迪总部进行业务往来。

在这三年间的广告项目中,或有比亚迪高管出席,或有比亚迪地方经销商配合执行,以及最引人瞩目的比亚迪与阿森纳合作的往来过程,这些使得供应商们对“上海比亚迪”的合法身份深信不疑。

可是最后比亚迪发布官方声明,表示李娟使用“上海雨鸿文化传播有限公司”的名义,以自有资源试用及免费使用为切入点,主动与比亚迪联系并开展免费广告宣传,随后伪造比亚迪公司印章、冒用比亚迪公司名义开展业务。对于李娟签下的11亿推广合作合同,比亚迪表示“概不知情,与己无关”。

如果说一切只是李娟的单方诈骗,那她的动机也着实匪夷所思:为何冒着坐牢的风险,只单纯为他人做价值高达11亿元的商业推广?

此次“逗鹅冤”如同比亚迪广告门一样迷雾重重。扑朔迷离之际要想定纷止争,更需公正司法厘清事实,拨云见日,这样“鹅”才不被白逗,“妈”才不再“蒙冤”。

责任编辑:刘宽