观点 | 冷思考:澳籍“跑步女”被限期离境,处理真的妥当吗?

2020-03-20 12:00:52

“在此时,这篇文章显然有些不合时宜、有违民意。然而法治思维就是需要在最热切的情感面前做出冷思考。因为是非和利弊常常并不重合。”

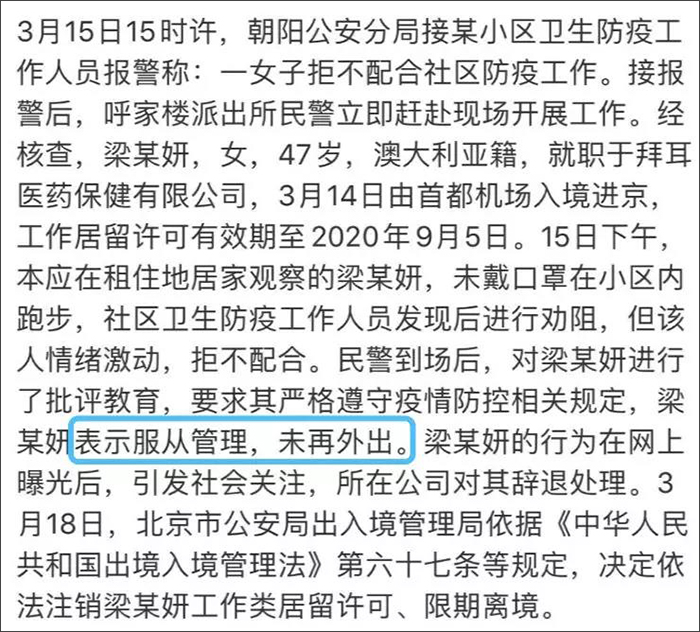

3月19日,@平安北京 通过微博发布了对澳籍“跑步女”梁某妍的处理决定,根据《出入境管理法》第六十七条等,注销其工作类居留许可,限期离境。

一时间,广大网民为北京公安的雷霆铁腕拍手称快,一些网友称赞对该女子做出开除决定的拜耳保健,另一些则开始脑补澳航关闭航线后、该女子徒步跑回澳洲的画面。

新冠防疫进展到此时,输入性案例成为国内主要风险,执法机关加强管控是当然之需。但对在此特殊时期,对该梁某妍取消工作签证和限期离境的处理,就真的妥当吗?

在我们做出结论之前,请先尽量排除其“外籍”、“高管”、“归国”等标签在特殊时期带来的滤镜效应,将其作为一个普通人来看待,同时,也请务必注意平安北京提到的一个情形:

梁某妍在警方批评教育后,表示服从管理,未再外出。

图片来自@平安北京 新浪微博账号。

梁某妍面对社区工作人员阻拦,存在不理性的言行,应得到惩戒,但在警方批评教育后,已经服从了管理,这是警方在做出处理决定时应予考虑的情形。即,如果说之前该女子在居家观察期间外出跑步给我国的疫情管理造成了潜在风险,这种风险已经在警方介入后消除了。

然而随着视频曝光,该女子如游街示众一般,遭遇了巨大的网络暴力,并被所在公司辞退。这与以往发生的网络暴力案件并无本质上的区别。而在疫情的特殊时期,取消其居留资格并限期离境,则与其过错情形并不相适应,偏离比例原则,有不教而诛之嫌。

该女子并非普通的“外籍人士”,而是与中国存在千丝万缕联系的华侨,在特殊时期,一国对侨胞也是有庇护的道德义务的。20世纪50年代印尼排华时期,新中国政府曾陆续撤侨6万余人,并给予安顿庇护,其中不乏已加入印尼国籍者。原因即在华侨与祖国文化同源、血脉同根。

近年常有将“加入外国国籍”等同于“叛国”的朝鲜式的论调,明眼人可知其狭隘而险恶。华侨与国人的血脉联系,是特殊时期执行特殊政策时仍需兼顾的情感基础。

对于给我国疫情防控造成困境和风险的行为,主管机关当然可以结合具体情形和严重程度,采取处理措施。但他们掌握着决定是否把枪口抬高一厘米的职权。

行政执法应符合比例原则,即在全面衡量公益与私益的基础上,选择对相对人侵害最小的适当方式,不能超过必要限度。在梁某妍的案例中,当批评教育的鸣枪警示已经产生了足够的效果,就不必真的向她腿上开上一枪。

当然,愤怒的公众更希望把她打成筛子,以解心头之恨。

实际上,执法者援引《出入境管理法》第六十七条中“不符合(拘留许可证)签发条件等”的兜底条款,做出如此处理决定,亦难辞执法受民意舆论裹挟之嫌。

《出境入境管理法》第六十七条:签证、外国人停留居留证件等出境入境证件发生损毁、遗失、被盗抢或者签发后发现持证人不符合签发条件等情形的,由签发机关宣布该出境入境证件作废。伪造、变造、骗取或者被证件签发机关宣布作废的出境入境证件无效。公安机关可以对前款规定的或被他人冒用的出境入境证件予以注销或者收缴。

近期,从《外国人永久居留管理条例》到海外留学生、华人归国,公众都在整体上呈现出巨大的负面情绪。这当然与个别外籍华侨和海外归国人士言行失格相关,但对中国贫富分化与社会陡峭断层的不满,也是公众情绪的重要成因。何况,其中不乏片面的认识和误解。

舆情如潮,本就是公众的属性和评议的自由,但政府保持冷静克制、把握法治原则尤为重要。若执法者以对梁某妍的处理作为回应舆情、转移矛盾、释放公众情绪的出口,则无异于为网络暴力盖章加持,为执法随意点头默许。

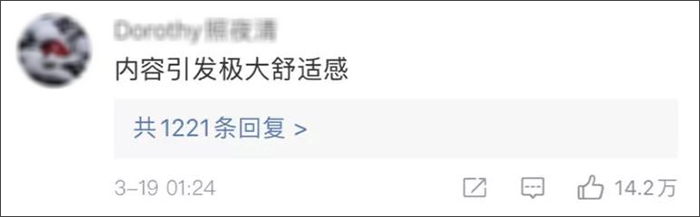

这场疫情过程中,令人出离愤怒甚至质疑人性的事情不胜枚举,最终成为处理样本、登上热搜并令公众感到“极大舒适”的,就是这样一个观察期间出门跑步的外籍女子。冷思考一下,这又有什么值得拍手称快的?

敢问,对某些官方组织和人员的处理,能引发极大舒适感不?图片来自微博。

何况,外籍人士拘留许可证被注销后,需在最长不超过15日内离境。梁某妍如何执行离境决定?如果乘坐航班,是否会将她和同机乘客均置于交叉感染的风险之中?

《外国人入境出境管理条例》第三十三条:外国人被决定限期出境的,作出决定的机关应当在注销或者收缴其原出境入境证件后,为其补办停留手续并限定出境的期限。限定出境期限最长不得超过15日。

特殊时期,严格执法以儆效尤是现实的需求,但更应注意尺度和方式。所谓依法治国与尊重人权,就体现在每一个个案的底线中。

(本文仅代表作者观点,与云律通平台无关)