患者医生都值得一看:一文读懂民法典将如何影响医患关系?

2020-10-23 10:13:58

近年来,医患关系局面紧张,大家谈到“医患”二字首先想到的是医患纠纷,是医疗损害。

其实在法律上,医患之间首先是是一种合同关系。

当患者走进医院拿到挂号单的时候,就和医院之间形成了医疗服务合同关系。医疗机构的合同义务是按照诊疗规范为患者提供诊疗、解释说明病情和治疗方法、对患者的病情和信息进行保密、保管病历资料等合同义务,而患者方面支付医疗费用。

如果对费用支付、医疗服务的提供方式和效果等有异议,则可以根据合同法(现在是民法典的合同编)的有关规定协商或诉讼解决。

但是确实,由于医疗行为的高度风险性,医疗损害和患者伤医带来的侵权法律关系,成为了医患关系中更为典型、矛盾更为激烈的一种。

民法典中对于医患关系的调整,也集中体现在侵权责任编部分。

侵权责任编的前身是《侵权责任法》,民法典在其基础上回应了实践的需求,进行了修正、补充和完善,2021年1月1日《民法典》施行之后,《侵权责任法》就将废止,完成它的历史使命。

侵权编中,关于医疗损害责任的一共有11个法条,被称为“涉医11条”,其中8条在侵权法的基础上进行了修改。而与患者关系较为紧密的,可以归纳为以下五个方面。

1

知情同意由“书面同意”变“明确同意”

知情权是患者在诊疗活动中的一项基本权利,医务人员在诊疗活动中有义务向患者说明病情和医疗措施。

之前的《侵权责任法》规定,如果医务人员需要实施手术或开展特殊检查、特殊治疗,需要“及时向患者说明医疗风险、替代性医疗方案等”,并取得患者方面的“书面同意”。也就是我们常说的知情同意书。

需要签署知情同意书的情形通常都是一些有创性、侵入性或者风险或费用较高的诊疗活动,法律的原意是为了通过规定书面形式,确保医务人员履行了告知义务,保障了患者的知情权和选择权。

但现实中,知情同意书签署后,患者及家属究竟知不知情、同不同意,却成为了造成医患纠纷的一个重要原因。

因为很多时候,由于治疗紧迫、医生时间精力有限,或者患者及家属的理解能力有限,对患者的告知往往流于形式,患者在一知半解甚至半推半就下签了字,而不是基于充分的信息和认知作出真实的意思表示。一旦诊疗过程出现损害结果,医患双方就是否真的知情和同意就往往争论不休。

因此,民法典对知情同意作出了新的规定,要求医务人员及时对患者“具体说明”医疗风险和替代医疗方案等,并取得患者的“明确”同意。

也就是说,一是法定的告知方式发生了变化,不再限定于书面形式的告知,而是允许医务人员根据实际情况采取口头告知,并通过录音、录像、律师见证等多种方式保留告知证据,在实务中给予了医务人员更多的弹性。

二是对告知的效果进行了强调,要求通过“具体说明”,使患者或家属“明确了解”医疗风险和替代医疗方案等。这就要求医务人员在告知过程中以患者更能够理解的方式,更加耐心、详细地与患者沟通交流,尊重患者的自主决定权,取得患者的实质性的同意。

我前些年在法院医疗庭做陪审员的时候处理过一个医疗损害案件,病人是一位76岁的老太太,因为持续心绞痛、心肌缺血入院,要求做支架。医院也认可这个方案,所以与患者及家属的全部沟通都是围绕支架及其介入手术的风险进行的。

后来患者在放置支架的过程中诱发心功能不全,导致患者休克死亡。家属很难接受,因为患者是走着进来的,又是择期手术,而且支架是一种成熟的、风险可控的介入治疗。医院则认为自己没有过错,患者死亡纯属意外。

后经司法鉴定,审阅大量病历、病程资料后发现,医院在术前评估该患者为“极高危”,血管状况不好,并且血管狭窄的程度严重,支架意外的可能性高,从风险角度应进行保守治疗。但医院并没有告知患者及家属,使其充分认识到风险及潜在的选择。因此法医认定医院存在过错。

这个案例就是一个术前告知不充分导致的纠纷,患者家属签署了知情同意,但是却不是真正的知情。好在这个医院在格式化的知情同意书外还有术前谈话记录,才能证明医院在风险告知方面存在的瑕疵。

而类似的情况,我们期待在民法典实施后能够有所改善。

2

增加了推定医疗机构过错责任的情形

医疗机构对医疗损害承担责任的前提是存在过错,通常,这种过错需要由患者方提供证据来证明,还要证明医方过错行为与患者对损害之间存在因果关系。

但是,原《侵权责任法》规定了推定医疗机构存在过错的情形,也就是说,只要患者发生损害,而医疗机构存在这些情形,就认为医疗机构存在过错。

具体包括:

1) 违反法律、行政法规、规章以及其他相关诊疗规范的规定;

2) 隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料;

3) 伪造、篡改或者销毁病历资料。

民法典在该规定的基础上做了三个改动,一是进一步把过错推定责任的范围明确在“诊疗活动中受到的损害”里,立法语言更加准确,二是增加了推定医疗机构存在过错的情形,即“遗失病例资料”,三是明确“违规”销毁病历资料才推定过错,更符合实践的需要。

因为病历资料是有保存年限的,根据2013年的《医疗机构病历管理规定》,门(急)诊病历保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于15年;住院病历保存时间自患者最后一次出院之日起不少于30年。超过这个年限,医疗机构有权销毁病历。如果患者要调取更往前的病历资料,就不能因为医疗机构销毁了病历而认为其存在过错。

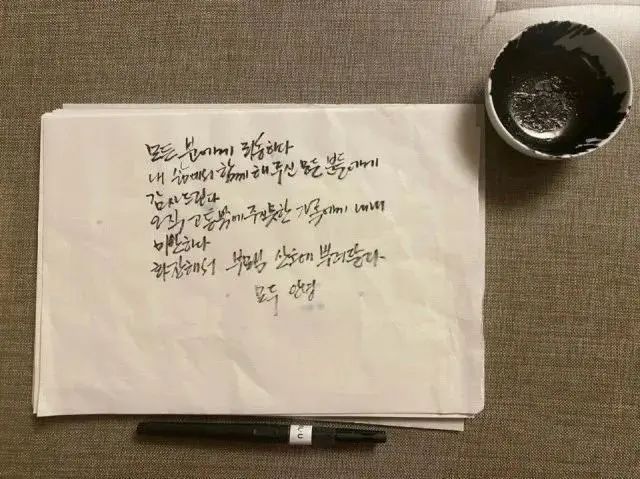

北京协和医院病历馆。目前国内永久保存病历的医疗机构只有北京协和医院,完整保存了1921年建院至今的400多万份病历,无纸化之前的病历装满了上千平米的库房,也成为医学史上的一个奇迹。图片来自CCTV13。

3

“医疗费用”不再属于病历资料

病历资料是诊疗过程最重要的记载和凭证,患者到外院就诊的时候往往需要复印病历,在发生医疗纠纷的时候,也应该在第一时间找到医务处要求封存病历资料,为之后的法律程序保留证据。

《侵权责任法》中规定了患者有权查阅、复制病历资料,包括医嘱单、检验报告、手术及麻醉记录、病历资料、护理记录和医疗费用等,而民法典删除了“医疗费用”,因为它并不属于诊疗活动本身产生的资料。这与《医疗机构病历管理规定》中对“病历”的界定是一致的,体现了立法语言的精确。

但并不是说患者就不能查阅复制费用凭证了,病案室提供的历史资料里仍然会包括费用清单,也可以到财务室要求打印以往的缴费明细,只是医疗费用不再属于“病历”的范畴了。

此外,民法典还明确医疗机构应该“及时”向患者提供病历资料供查阅复制,这也是回应了实践中一些医疗机构拖延提供,增加患者诊疗成本、激化医患矛盾的现状。

4

侵权赔偿者增加“药品上市许可持有人”

在原《侵权责任法》中,如果患者因为药品、消毒药剂、医疗器械的缺陷,或输入不合格的血液制品发生损害,可以向生产者或血液提供机构请求赔偿,也可以向医疗机构请求赔偿。

而在民法典中,“消毒药剂”扩展为“消毒产品”,涵盖了器械等具体形式,扩大了法律的适用范围。

更重要的是,患者可以主张赔偿的主体增加了“药品上市许可持有人”,这是与2019年12月1日实施的新版《药品管理法》中引入的“药品上市许可持有人制度”相适应的。

大家知道,药品要上市需要获得许可证,也就是通常说的“批文”。一般持有批文的都是药品的研发企业,或者依法享有知识产权的企业,但不一定是生产企业,因为有些药品是委托第三方生产的。

根据“药品上市许可持有人”制度,持有人将作为责任主体,承担药品从临床前研究到临床试验、生产经营、上市后研究、不良反应监测及报告与处理等整个生命周期内的法律责任。它的责任链条比侵权法规定的药品生产者更长。而且即使药品上市许可的持有人是境外企业,比如跨国医药公司,也必须指定一个中国的企业法人,与其连带承担相应的法律责任。

增加药品上市许可持有人为责任主体,一方面是与《药品管理法》的修订相配套,体现立法的与时俱进和系统性,另一方面也使患者的损害更可能得到充分的赔偿。

5

强化患者“个人信息”保护

这两年粉丝经济火热,自媒体发展迅速,一些网友出于追星或者吸引眼球的目的,会把自己捕捉的关于明星的八卦消息或照片晒到网上。这样的行为也延伸到了医院这个特殊的场所。

2016年,歌手吴亦凡因腰伤在上海复旦大学附属华东医院做磁共振成像检查,照片被医务人员发至社交媒体。事后医院发文道歉。

无独有偶,2018年,演员林更新在中日友好医院住院后,有医务人员将其住院病历发到了社交媒体,其中曝光了了林更新的病情及婚姻状况等敏感信息,引起轩然大波。后中日友好医院发文道歉。类似的情况至今屡禁不绝。

图片来自新浪微博微博

一些患者朋友会觉得,这种烦恼应该只有明星才会有,普通老百姓可能都不值得成为社交媒体上的谈资。但其实当规则存在漏洞,违法的行为蔚然成风,每一个人都肯成为受害者。我们带名字的检查照片也可能成为医学交流群里讨论的素材。而随着互联网医疗的发展,我们在医疗类APP上的用户信息也可能被以意想不到的方式采集、使用和出售。

只是公众人物受到的侵害更容易被发现,也更容易发出声音。

其实对于医疗过程中泄露患者隐私和信息的情况,原《侵权责任法》和《执业医师法》中都规定了医务人员对患者隐私的保密义务,如未经患者同意泄露其个人隐私或公开其病历,要承担相应的法律责任。

关于什么是“隐私”,民法典在人格权编的第1032条作出了明确的规定,即“隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。”

但是临床诊疗中,关于“个人隐私”的认定一直缺乏明确而统一的认识。

我国《艾滋病防治条例》里明确了艾滋病病毒感染者、病人及其家属的姓名、住址、工作单位、肖像、病史资料等属于“隐私”,但其他疾病的客观病情以及患者的其他资料是不是也属于隐私呢?于是在民法典中,立法者明确了对患者个人信息的保护,“个人信息”其实是一个比“隐私”更大的范畴,也有更加客观的认定标准。

《民法典》在第1034条明确,个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息(如基因序列)、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

应该说,民法典明确了对患者个人信息的保护,对规范医疗行为、强化医疗职业道德、保护患者权益有更加积极的意义。

而且注意,民法典中,未经患者同意公开其病历或泄露其个人隐私和信息是不需要造成患者“损害”,就要承担侵权责任的。这是与之前侵权法规定不同的,在民法典侵权编中也是具有特殊性的。

因为民法典的侵权编非常强调侵权责任承担的前提要件是“损害的存在”。但很多时候我们很难估计和证明个人信息被泄漏究竟会给我们造成什么样的损害。所以民法典在这个情形下是推定损害存在,也就是说,并不要求患者提供关于损害的证明,医方的侵权责任依然成立。

有些医务人员朋友可能会问,那我们以后还怎么讨论病历、开展教学呢?

重要的一点是进行信息的脱敏。也就是说,无论在多大的范围内进行病历讨论,凡是可能指向特定人的具有辨识性的信息,都应该隐去。对患者面容及病灶范围外的隐私部位,应进行打码保护。

6

提升对医务人员的权益保护

一直以来,人们普遍认为患者是医患关系中的弱势一方,因为医方很显然掌握着绝对的专业壁垒、医疗资源以及治疗决策的权力。但是当暴力介入的时候,这种力量对比发生了逆转。

2019年底,澎湃新闻分析了近十年内中国内地媒体报道的295起伤医事件,其中共有362名医护人员受伤,99名医护人员被患者持刀具袭击,24位医生在医患冲突中失去丧生。

而真实发生却未经报道的暴力伤医事件更是多到触目惊心:2006年,卫生部曾发布统计数据,当年一年内,我国内地共发生9831起严重扰乱医疗秩序的事件,打伤医务人员5519人,医院财产损失超过两亿元。

制图:云律通

根据2018年中国医师协会发布的《中国医师执业状况白皮书》,在中国,有66%的医师曾亲身经历过医患冲突事件,超三成的医生有被患者暴力对待的经历。

暴力冲突,成为了医患关系中的一颗毒瘤。

此前的《侵权责任法》中规定了医疗机构及医务人员的合法权益受到法律保护,干扰医疗秩序、妨害医务人员工作、生活的,应该依法承担法律责任。本次民法典在其基础上,进一步增加了“侵害医务人员合法权益的”,应承担法律责任。

这类似于一个兜底条款,凡是违法侵害医务人员合法权益,包括生命健康权、名誉权、荣誉权、财产权等,都应当依法承担相应的责任。至于具体都责任认定和承担方式,在民法典的人格权编和侵权责编有具体的法条依据,如果情形严重构成犯罪的,还将受到刑法的制裁。

以上是民法典关于医疗损害责任的改动中,与患者关系最为密切的五个方面。其他条款主要是立法技术和立法语言上的完善和精确,比如将医疗机构承担责任的范畴限定在“诊疗活动中”等等,在此就不一一赘言了。

另外,民法典侵权责任编的损害赔偿部分,就侵害他人造成人身损害的情形,增加了营养费和住院伙食补助费两个赔偿项目。不过在民法典之前,最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》中就包含了这两个赔偿项目。民法典将其吸纳了进来。

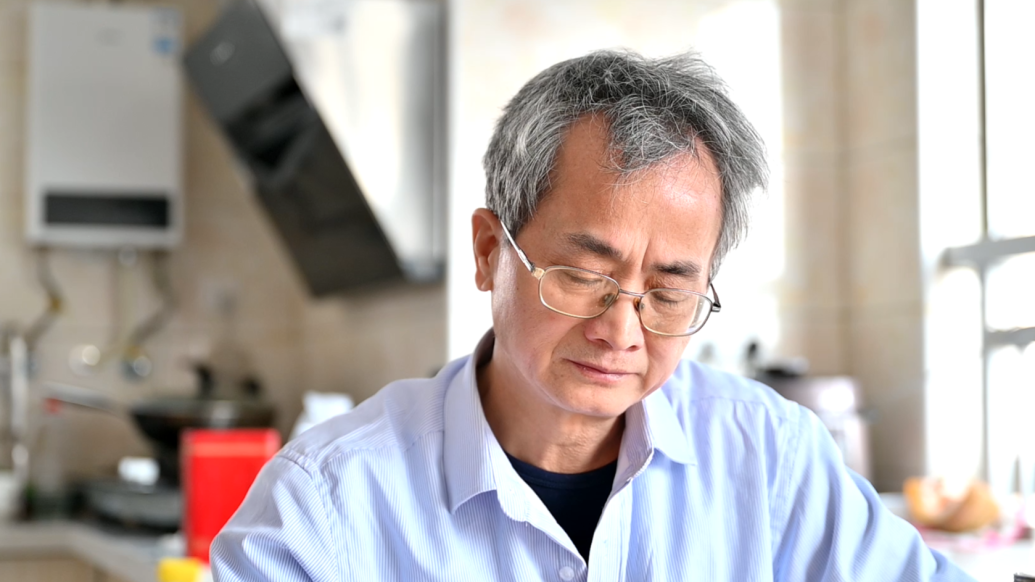

发生在朝阳医院眼科专家陶勇主任身上的暴力伤医事件,至今仍很多医务人员寒心。

《民法典》出台后,很多朋友在问:民法典能够促成更好的医患关系吗?民法典实施后,患者维权是更容易了,还是更严苛了呢?

更好的医患关系,应该是医生尽职尽责,患者理性宽容,双方互信配合。但是我们必须正视的是,造成今天中国医患关系紧张的根源,首先是一个经济问题,是医疗资源的供给总量不足、区域分配不均的问题。

伴随着大医院的医疗资源挤兑,是医患矛盾向三甲医院集中的现实。是不合理的考核体系和分配制度对医疗服务供给侧生产关系的扭曲,药占比、周转率等医疗技术维度之外的考核指标绑架了医护人员,而患者成为最终埋单的人。这些问题再向上溯源,是区域发展和分配制度的问题。

这些根源不逐一解决,医患关系中的压力就无法充分释放。这并不是一部民法典能彻底治愈的。我们不能期待问题被简单化。

但是,法律标定了行为的底线,指明了社会的价值取向。我们还是能够清楚地在民法典中看到患者和医务人员、医疗机构的权益都得到了更多的考虑。双方的权益并不是此消彼长的二元对立关系,而是在一个更为理性、周延的法律体系中实现平衡互进(知情同意的条款就是一个例子)。

当然,司法者在适用民法典的时候,也会对医患之间权益保护的尺度和分寸作出一定的自由裁量。

就像我们前面提到的知情同意书的案例里,做心脏支架手术的老人去世后,法医鉴定认为除了知情同意存在程序瑕疵外,医方还使用诊疗指南之外的介入治疗方法,操作方法欠妥,也存在过错,应负主要责任,也就是60%-90%的责任。而主审法官在陪审团内部合议中表达的观点是,如果对医方苛以过重的责任,可能使医务人员不愿积极尝试新的诊疗方法和设备,对医学探索和创新不利,最终使患者受损。因此这个案件最后是贴着“主要责任”比例的下限,认定医方对患者死亡结果承担60%的责任。

这就是司法者通过实践法律,来平衡不同主体权益保护的力度,来捍卫他所理解的更高的价值。

这就是霍姆斯大法官所说的“法律的生命不在于逻辑,而在于经验”。

责任编辑:韩晓晨 郭毅

本文中图片除另行说明外,均来自摄图网