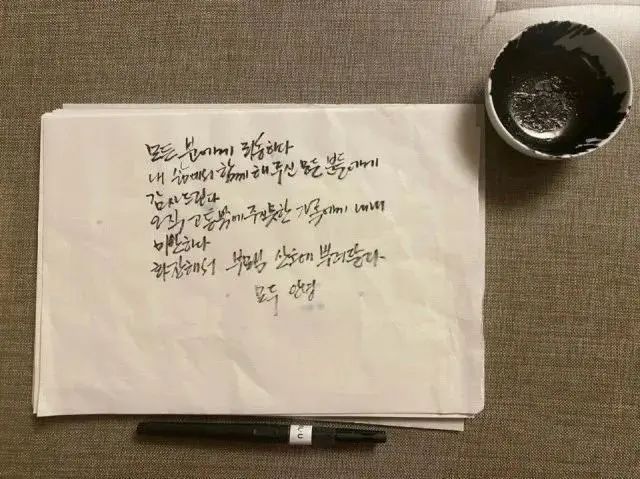

何缘再来?浙医一院发生疑似爆炸物爆燃事件

2021-01-22 20:59:44

爆炸事件发生后的浙医一院。图片@朱海峤医生

文. 韩晓晨 | 北京云通律师事务所律师

1

“全院广播‘333’”

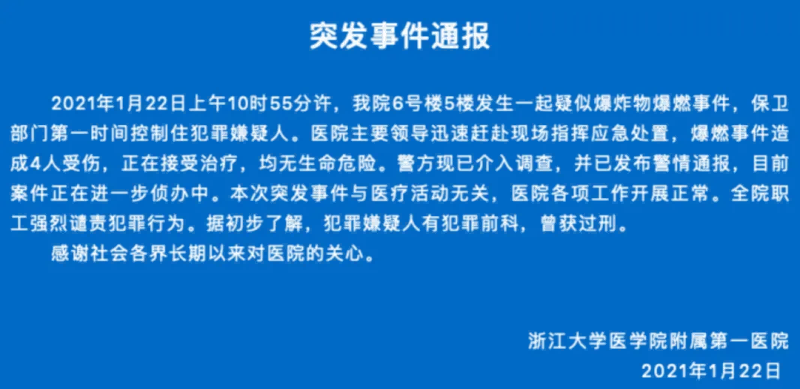

今天上午10:55分左右,浙江大学医学院附属第一医院6号楼5楼发生一起疑似爆炸物爆燃事件,造成3名医院工作人员和1名病人受伤。

据浙医一院就诊患者称,医院6B-5、6B-6两层被投掷自制炸弹,其中6B-5层炸弹爆炸并引起人员受伤,6B-6层炸弹被医生踩灭。事件发生时自己在现场听到“医院广播通报6号楼五、六层发生‘333’(群体性创伤事件)”。

另有就诊患者表示,嫌疑人疑似血透患者,炸弹造成血透室设施损坏。

目前,嫌疑人已被公安机关控制,相关警情通报已发布,案件正在进一步侦办中。

另据浙一医院官方微博发布的通报,本次突发事件“与医疗活动无关,医院各项工作开展正常”,“犯罪嫌疑人有犯罪前科,曾获过刑”。

2

“不再只是医患纠纷”

“血透患者”的身份,很容易让人第一时间将事件的性质简单归纳为“医患纠纷”,然而当嫌疑人自制炸弹投放于人群密集的医疗场所时,矛盾的两端显然已经不再仅是医患双方。

炸弹火光所及之处,还有同样依赖血液透析续命的其他患者及其家人。

这不是点对点的纠纷的升级,而是无差别的滥杀。这不是弱者的垂死反抗,而是赤裸裸的报复社会。

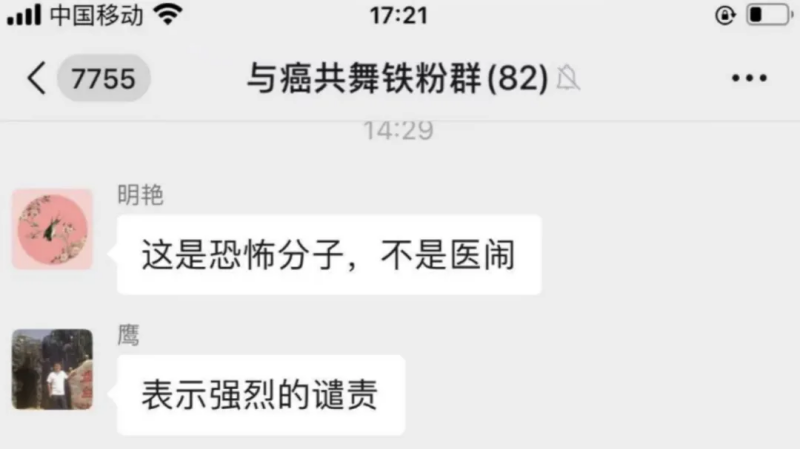

爆炸事件在“与癌共舞”公益论坛微信社群内引发激烈讨论。

很多朋友关心法律上如何评价嫌疑人的行为,是否入刑、如何定罪、受害者如何获得赔偿?而关于这一事件,太多的细节还尚未披露。

仅就目前公开渠道报道的情节,嫌疑人在医院对公私财物(血液透析设备等医疗设施)或人身实施爆炸,造成危险向不特定的人员扩散,属于危害公共安全的行为,可以认定为爆炸罪。

爆炸罪和其他“危害公共安全”的犯罪一样,并不要求嫌疑人造成怎样的严重后果,而是只要足以威胁不特定或者多数人的生命、健康和重大财产安全等法律保护的利益,就可以成立犯罪,处三年以上十年以下有期徒刑。

如果致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,则属于“结果加重”,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

事件发生后,阴霾中的浙医一院。图 | 丁香园

有些朋友可能会问:如果嫌疑人本来只是想炸死炸伤特定的某位医务人员,无意“殃及池鱼”,是不是应该认定为故意杀人或故意伤害罪呢?

其实不然。

故意杀人罪和故意伤害罪的犯罪行为人虽然也可能选择爆炸方式实施犯罪,但他危害的仍是特定某一个或某几个人的生命安全(比如特定某个医务人员)。并且本罪中不包含对公私财产的侵害。

如果行为人虽然想要杀死或伤害的是特定人,但选择在公共场所实施爆炸,就属于明知其行为会危害不特定人的人身和财产安全(公共安全),还积极追求或放任这种危害发生。此时,就应该以爆炸罪论处。

好在,本次事件并未造成人员死亡。对于在爆炸中受伤和遭受财产损失的患者、医护人员和浙医一院,均可以向嫌疑人提起刑事附带民事诉讼,主张赔偿。

受伤医务人员同时可以认定为工伤,享受工伤保险待遇。工伤保险赔偿与民事赔偿并不冲突。

3

“或许该有些迟来的反思?”

很多朋友还关心,如果受伤的患者无法从嫌疑人处获得足额的赔偿该怎么办?(好在这次事件中只有一名患者受伤)

在这类案件中,医院(以及商场、学校等公关场所)对在其场所内活动和接受诊疗服务对人是负有安全保障义务的,如有充足的证据证明院方没有尽到安保责任,对损害结果的发生存在过错,则受害人可以在犯罪行为人不能足额赔偿的范围内,继续向院方主张侵权责任。

想象一下在乘坐飞机时机舱内有人纵火或引爆炸弹,航空公司是不是需要承担责任呢?

多起暴力伤医事件后,北京市于2020年6月22日发布《北京市医院安全秩序管理规定》,要求医院建立安全检查制度,严防禁限物品进入医院。 图 | 北京日报

由于缺乏对本事件细节的了解,我们无法评论浙医一院是否存在安保方面的过错。(如果果真的如一些“目击者”所说,嫌疑人引爆炸弹时身上“捆绑着汽油桶”,那么或许要追问一句,汽油桶是怎么进入诊疗区域的?

从情感上,做出这样的评判也是令人感到残酷和沉重的,因为医院本身也是暴力事件的受害者。

但是,就在2014年1月24日,也是在浙医一院,曾发生患者家属纵火事件。

犯罪嫌疑人随身携带的纵火物中,也有两瓶汽油。

惊险的过往,难道不值得额外加强戒备吗?

我们不能苛求“完美的受害者”,但确保医务人员和就诊患者的安全,确实也需要医院方面采取更加有效的措施。

如果安保人员能不漏过任何一枚防疫二维码的扫描,那么大概也不难发现随身携带的爆炸物。

责任编辑:郭毅

本文中图片除另行说明外,均来自摄图网