案例 | 《民法典》中技术合同的4项变化及风险防控建议

2020-11-23 17:42:41

技术合同的定义和类型,无论对于双方权利义务的确定还是法院解决争议来说,都具有重要意义。

文 | 星瀚RICC 转自“星瀚微法苑”微信公众号

《民法典》将技术合同列为合同编典型合同的重要一章,从843条至887条共计45个条文,共有四个方面的重要变化,包括技术合同的定义和类型、技术秘密的保密义务、委托开发人的免费实施权和工作费用的负担。

本文依次对这四个方面进行具体分析解读,并为相关企业签订技术合同时应予注意的法律风险防控进行提示。

1

技术合同定义和类型

技术合同的定义和类型,无论对于双方权利义务的确定还是法院解决争议来说,都具有重要意义。在这方面《民法典》做了一个很大的修改,将技术合同的类型做了法律上的扩充。

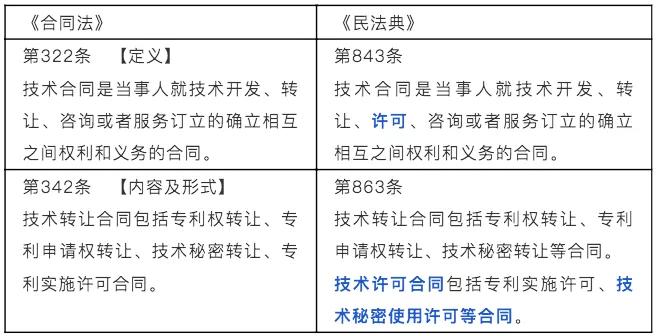

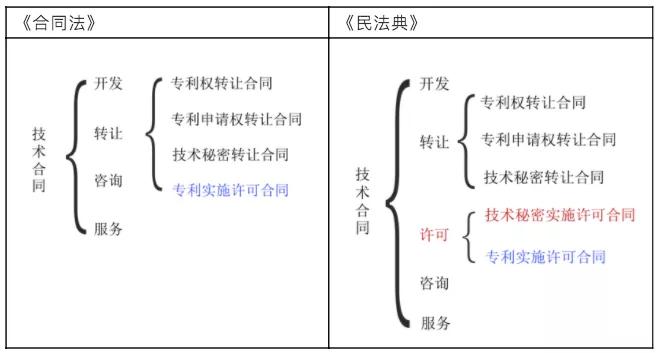

如上表所示,《民法典》第843条在定义中增加了“技术许可合同”这一合同类型,第863条明确了“技术许可合同”的外延,即包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。

对以上规定进行梳理即可发现,技术合同由以前的“四技”变为“五技”,明确了“技术许可合同”为一种独立的技术合同类型,将之前参照技术转让合同的“专利实施许可合同”纳入进来,并增加了“技术秘密实施许可合同”。因此今后法院在审理技术合同纠纷时如果涉案合同属于这两种技术许可合同就可进行确定,不必参照技术转让合同的规定了。

以“长沙某技术开发有限公司诉株洲某化工集团公司技术合同纠纷案((2010)株中法民三初字第37号)”为例,原告长沙某技术开发公司(以下简称“技术开发公司”)与被告株洲某化工集团公司(以下简称“化工集团公司”)签订《技术开发合作合同》,合同约定:原告许可被告公司使用“立窑利用电石渣配料生产水泥的新工艺”技术。原告向被告提供必要的协助和相应的技术支持;被告公司需支付技术使用费84万元。

就本案中双方签订的《技术开发合作合同》应该被定性为哪种技术合同类型的问题,法院在判决中称:本案双方签订的技术合同名称虽系“技术开发合作合同”,但从合同约定的权利义务内容分析,既不存在分工参与技术研究开发,也不存在技术成果的后续试验、开发应用等内容,而是对一项现有特定的,已经申请专利的技术成果许可使用所订立的合同。

根据2005年《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第42条 “技术合同名称与约定的权利义务不一致的,应当按照约定的权利义务内容,确定合同的类型和案由。” 因此本案合同类型和案由应当是技术秘密许可使用合同,但是因为《民法典》之前并没有将技术秘密许可合同明确为一种独立的合同类型,因此法院进而认为参照技术转让合同,适用技术转让合同的有关规定。

那么在《民法典》生效后,针对此类案件法院可以直接将涉案合同确定为技术秘密许可使用合同,适用其具体的规定即可。《民法典》的这一改变使得立法上技术合同的内涵和外延更加严谨准确,适用上也更加清晰明了。

风险防控建议

我们建议企业在签订技术合同时要要参照《民法典》,明确技术合同的类型,属于“五技”中的哪一技,再具体确定双方义务、技术成果归属等条款。不同的合同类型的法律规定有很大不同,我们在下文将具体说明。

2

技术秘密的保密义务

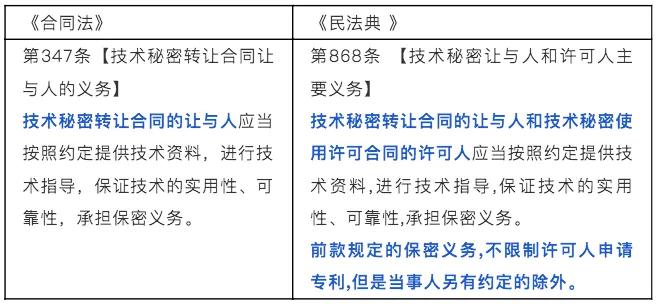

首先,承担保密义务的主体发生变化。

如868条第1款所示,承担保密义务的主体由“技术秘密转让合同的让与人”变为“技术秘密转让合同的让与人和技术秘密使用许可合同的许可人”。这一改变和上文中技术合同的类型的变化是相呼应的,即增加了“技术秘密使用许可合同”这一合同类型,相应地就应当对其许可人进行保密义务的约束,因为技术秘密因其秘密性而具有价值,一旦被泄露,所有人都可以使用,就失去了其该有的经济价值。

其次,新增了保密义务的但书规定。

如第868条第2款所示,规定除当事人另有约定除外,保密义务不限制许可人申请专利。这一但书规定在《合同法》中是没有规定的。

从背后的法理来看,技术秘密许可合同的许可人仅仅是将技术秘密许可给被许可人在一定的期限内使用,被许可人仅享有使用权,并没有所有权,因此许可人有权对其技术秘密进行处分,包括申请专利。而专利的灵魂是用公开换保护,申请专利意味着技术秘密要被公开,这与保密义务是相冲突的,因此法律才会在这里做例外规定。

那么相冲突为什么还要赋予许可人该权利呢?因为这里的申请专利的公开不同于上文中的泄露公开,《专利法》第11条规定:“专利被授予后,除另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利。”因此,即使许可人申请专利公开了技术秘密,其他人也不能随意使用,对被许可人利益造成的损失很小,他的竞争优势并没有丧失,所以法律赋予许可人的申请专利的权利是合理的。

需要特别注意的是,《民法典》第868条仅规定保密义务不限制技术秘密使用许可合同的许可人申请专利,那么技术秘密转让合同的让与人呢?一方面,从语义上来看,笔者认为这是法律上有意义的沉默,因此应当认为保密义务限制技术秘密转让合同的让与人申请专利。另一方面,从法理上来看,这样的解释也是合理的。因为技术秘密转让合同的让与人已经将技术秘密的所有权转移给受让人,则他当然不应当享有对其处分的权利,是否申请专利应当是受让人的权利。

风险防控建议

在技术秘密使用许可合同中,我们建议对许可人申请专利的权利做明确限制,以防技术秘密公开影响商业利益和技术垄断优势。一方面,被许可人可以要求在合同中约定:在该技术秘密许可期间许可人不得申请专利;另一方面,被许可人可以同意许可人在技术秘密许可期间申请专利,但是约定:许可人申请专利后该技术秘密使用许可合同自动转变为独占专利许可合同或者排他性专利许可合同,以此来保障被许可人的技术垄断优势。

3

委托开发人的免费实施权

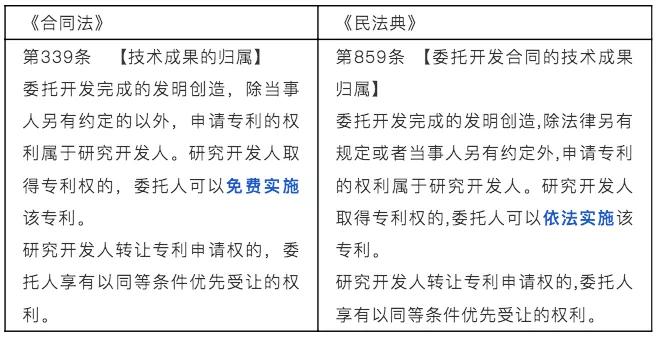

如上所示,在委托开发合同中研究开发人取得专利权的,委托人的专利实施权由“免费实施”变为“依法实施”。

首先,这里的“依法实施”应该不是当然的免费实施,否则《民法典》就不必做这样的修改。其次,这里的“依法实施”应该也不是当然的付费实施,它只是规定“依法实施”,将免费还是付费这一问题抛给了其他法律规定。就现有的法律规定来看,并没有对相关问题做具体规定,预测可能之后出台的专利法或者专利法实施条例等相关法律会做出解答。

风险防控建议

就目前而言,当《民法典》生效后,委托人是否可以当然地免费实施专利这一问题还没有明确定论。因此,在做出相关规定的新法出台之前,在委托开发合同中,如果已经就委托开发成果的归属做了明确约定,约定成果归属于委托人,就没有必要对免费实施权再做约定。但是,如果是研究开发人取得专利权的,要有意识地在起草合同时对委托人的免费实施权进行约定,即委托人可以免费实施该专利,以免丧失权利。新法出台之后,如果有规定按其规定,没有规定的注意加以约定。

4

工作费用的负担

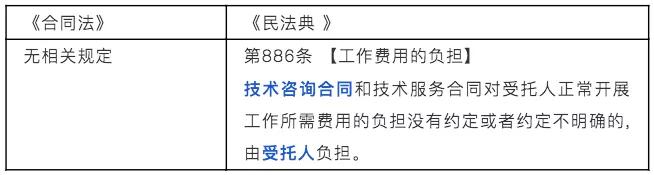

实践中,因“技术咨询合同和技术服务合同中的工作费用由谁支付”的问题产生过很多法律纠纷,《民法典》第886条特对这两种合同中工作费用的负担做了明确规定:如没有约定或约定不明的,由受托人负担。

《合同法》中并没有类似规定,但是2005年《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第31条规定:“当事人对技术咨询合同受托人进行调查研究、分析论证、试验测定等所需费用的负担没有约定或者约定不明确的,由受托人承担。”第35条规定:“当事人对技术服务合同受托人提供服务所需费用的负担没有约定或者约定不明确的,由受托人承担。”

也就是说,《民法典》承继了该司法解释的内容加以规定,提高了法律的位阶,较《合同法》来说更加完善。

风险防控建议

在技术咨询和技术服务合同中,如果是受托人一方,要注意明确约定工作费用由委托人承担,切忌想当然地认为自己为了展开工作所支付的费用都应当由委托人支付,如果没有事先约定,即使日后诉至法院也无法得到法律的支持,所有工作费用只能由自己负担。在其他类型的技术合同中,《民法典》并没有对工作费用做上述类似的推定,但是为了保险起见,也应当在技术合同条款中明确工作费用的负担方以及具体费用条目。

以上就是《民法典》中技术合同条款的四大变化以及对相关企业签订技术合同的风险防控建议。总的来说,首先,要明确要签订的技术合同的类型,根据合同类型做具体的合同条款的编排;其次,技术秘密合同中在约定保密义务时要注意明确申请专利的权利的有无及条件;再次,委托开发合同中的委托开发人要有意识地对自己的免费实施权进行约定;最后,技术咨询和技术服务合同的受托人要注意明确约定工作费用的承担方。

责任编辑:郭毅

本文中图片除另行说明外,均来自摄图网