人工智能生成物的著作权归谁所有?

2023-12-05 10:31:46

文章来源 | 元典律智助手 微信公众号

作者 | 李弘宇 · 华宇元典法律研究院

编辑 | 邱子耀

人工智能技术的发展进入了快速爬升阶段,特别是在今年,AI大语言模型成果涌现,热度不歇。各家大模型生成的文本、图像、视频等成果给我们带来了无限的惊喜。然而在这些ai作品的背后,存在一个无法忽视的问题:

保护权利人智慧成果的知识产权,也同样适用于人工智能么?换句话说,人工智能的生成物是否应被视为具有知识产权的作品?如果是,那知识产权归属于谁?

这些问题随着大模型越发嵌入社会生活,是未来必然需要解决的。在此,我们总结了现阶段对人工智能产物知识产权的法规、案例和学术观点,与大家共同探讨人工智能生成物的知识产权问题。

一、相关法规

(一)国内

2022年末,Openai的GPT-3.5大模型一鸣惊人,迅速引发了社会对生成式人工智能的广泛探讨。

23年1月起,《互联网信息服务深度合成管理规定》正式施行。之后,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局,七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。标志着我国将生成式人工智能的管理纳入到法制框架之中。

这两部与人工智能相关的法规中,与知识产权相关的法条如下:

《生成式人工智能服务管理暂行办法》

第七条 生成式人工智能服务提供者(以下称提供者)应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动,遵守以下规定:

(二)涉及知识产权的,不得侵害他人依法享有的知识产权;

《互联网信息服务深度合成管理规定》

第十七条 深度合成服务提供者提供以下深度合成服务,可能导致公众混淆或者误认的,应当在生成或者编辑的信息内容的合理位置、区域进行显著标识,向公众提示深度合成情况:

(一)智能对话、智能写作等模拟自然人进行文本的生成或者编辑服务;

(二)合成人声、仿声等语音生成或者显著改变个人身份特征的编辑服务;

(三)人脸生成、人脸替换、人脸操控、姿态操控等人物图像、视频生成或者显著改变个人身份特征的编辑服务;

(四)沉浸式拟真场景等生成或者编辑服务;

(五)其他具有生成或者显著改变信息内容功能的服务

深度合成服务提供者提供前款规定之外的深度合成服务的,应当提供显著标识功能,并提示深度合成服务使用者可以进行显著标识。

可以看出,这些法律条文主要聚焦于防范人工智能技术被滥用,以避免其他权利人受到侵害。对于人工智能产出物本身的权利问题,并未给予过多关注。

而在国际上,已有明确的文件规定,去定义和规范人工智能生成物的版权问题。

(二)国际

01.国际保护知识产权协会(AIPPI)

《人工智能生成物的版权问题》决议

AI生成物只有在其生成过程有人类干预的情况下,且在该生成物符合受保护作品应满足的其他条件的情况下,才能获得版权保护。对于生成过程无人类干预的AI生成物,其无法获得版权保护。即使AI生成物的生成过程并无人类干预,该AI生成物也可能受到《伯尔尼公约》规定的版权保护以外的其他层面的保护。AI生成物不应因为其由AI生成而被排除在现有邻接权的保护范围外,只要该AI生成物符合获得邻接权保护所应满足的条件,其就应当获得保护。只要各国及各地区的版权制度(非《伯尔尼公约》项下的版权制度)已将AI生成物纳入版权专有权保护范围内,AI生成物可在该国及该地区获得版权专有权保护。由于AI尚处于不断发展的过程中,探讨未纳入本决议前述保护范围的AI生成物应受邻接权专有权保护还是版权专有权(非《伯尔尼公约》项下的版权制度)保护为时尚早。

02.美国

《版权登记指南:包含人工智能生成材料的作品》

美国版权局重点强调了只有当作品包含人类创作因素时,该作品才能够受到版权保护(Human Authorship Requirement)。美国版权局拒绝登记仅由机器或纯粹的机械过程而没有人类作者任何创造性投入或干预的情况下随机或自动运行产生的作品。

《指南》表示,美国版权局在审查时会对AI工具在作品产生过程中的使用和运行情况进行个案判断。其中,如果人类仅发出指令(Prompt),对AI系统如何解读和生成内容没有施加最终的包含创造性的干预,则无法取得版权保护。这也意味着,仅有指令的输入并不满足人类创作因素的要求。

03.欧盟

《欧盟人工智能技术发展知识产权报告》

人工智能技术产生的技术创作必须受到知识产权法律框架的保护,以鼓励对这种形式的创作进行投资,提高公民、企业以及发明人的法律确定性,因为他们目前是人工智能技术的主要用户之一;认为人工代理和机器人自主创作的作品可能不符合版权保护的条件,以遵守与自然人相关的原创性原则,而且“智力创作”的概念涉及作者的人格。呼吁委员会支持采取横向的、以证据为基础的、技术中立的方法,制定适用于联盟内人工智能产生的作品的共同、统一的版权规定,如果认为此类作品有资格获得版权保护的话,建议权利的所有权(如果有的话)只应转让给合法创作作品的自然人或法人,如果使用受版权保护的材料,则只应获得版权持有人的授权,除非适用版权例外或限制;强调必须为获取数据和数据共享、开放标准和开源技术提供便利,同时鼓励投资和促进创新。

“人类干预”、“人类创作因素”这一概念在国际保护知产协会、美国版权具的文件中都有提到。是否有人为介入人工智能生成产物的过程中,成为了决定人工智能生成物是否受到知识产权保护的判断标准。

但是,什么程度算“人工干预”呢?

生成式人工智能的产出物,从大模型学习资料、生成指令、结果修正上,都离不开人的参与,什么程度的参与才算是“人工干预AI创作”,这个标准是充满争议的。如美国版权局就不认为,仅仅输入指令(prompt)算是人类创作。同时,不同的国家之间对人工智能也存在不同的法律实践和解释,众说纷纭,莫衷一是。

下面介绍一些案例,让我们从这些案例中的法律实践来一探究竟,深入了解这一争议。

二、实践案例

(一)国内

国内对生成式人工智能生成物的应用还较少,纠纷案件自然也不多。

2023年8月24日,北京互联网法院审理了一起AIGC图片版权纠纷案,被称为“生成式人工智能第一案”。目前该案件仍在审理中,可以想见,最终结果将极大影响我国生成式人工智能的应用。

另一方面,人工智能的应用实际已经存在了很长时间,经历过多次迭代。下面的案例便是关于一个上代智能写作辅助系统所生成的作品的著作权纠纷案。

腾讯与上海盈讯科技著作权权属、侵权纠纷、商业贿赂不正当竞争纠纷案

腾讯(下称原告)自主开发了一套基于数据和算法的智能写作辅助系统。原告主持创作人员使用该系统,于2018年8月20日在网站上完成了一篇文章,在官网发表涉案文章时采用末尾注明“本文由腾讯机器人Dreamwriter自动撰写”。

原告主张对涉案文章享有著作权,上海盈讯科技(下称被告)在其网站上传播并使用该文章。原告要求被告停止传播、刊登声明、赔偿经济损失和合理开支等。

法院认为原告是适格的主体,被告侵犯了原告的著作权,应赔偿经济损失及合理维权费用人民币1500元,驳回原告其他诉讼请求。

Dreamwriter的开发于15年完成,这起案件于2019年12月宣布判决。在法院的裁判中,Dreamwriter 撰写的文章被认定为属于我国著作权法所保护的文字作品,其著作权属于腾讯方。虽与当今的人工智能技术并非同一种路线,不过这一判例对我们讨论人工智能生成物的知识产权保护问题仍有重要意义。

而在国际上,对于人工智能生成物的知识产权,有更直接的案例。

(二)国际

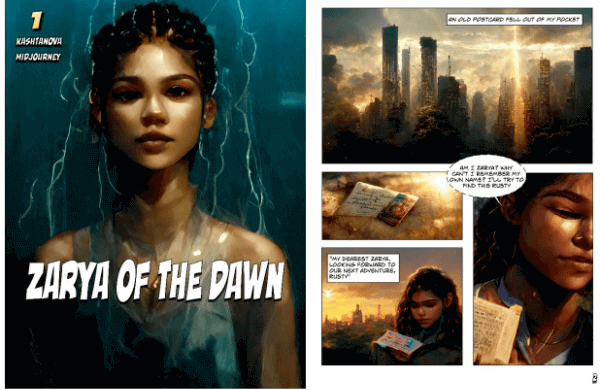

美国“黎明的扎利亚案”

2023年2月21日,美国版权局在“黎明的扎利亚案”中,对ChatGPT类产品生成内容的版权属性做出否定性裁决。用户利用AI绘图工具生成的漫画内容不构成版权作品,因为在图像生成过程中没有自然人的创造投入,而是由Midjourney自动随机形成。美国版权局也在该案裁定中再次强调如果内容仅有机器随机生成或自动运行而成、没有人类作者的创意投入或干涉则不能注册为作品。

美国版权局给该版权的申请人的回复显示,尽管申请人认为AI绘图工具和画笔及其他绘图软件无异,其功能是被用来完成用户内心希望呈现的图像。但美国版权局认为,用户无法预测和控制Midjourney 最终输出的图像形态,这一重要事实使得其与传统绘图工具存在本质区别。

“黎明的扎利亚“封面及第二页

三、学理观点

法律和案例差异的内核,是对人工智能及其生成物的不同学理观点。国内外对生成作品的人工智能的法律定位多种多样,且尚未产生被普遍认同的观点。以下是对这些学理观点的部分汇总。

(一)国内

01构成作品-人工智能拟人说[1]

这种观点认为应该给予人工智能以完全或有限的拟制人格,其创作的文章等只要满足独创性等相关条件便可以享受版权法的保护,由人工智能本身来行使其权利。也就是说,在版权保护方面,人工智能应享有与自然人一样的适用条件和权利。

02构成作品-人工智能工具说/研发者或所有者实际操纵说[2]

这种观点偏向于将人工智能视为人类创作的工具,作品的独创性来源于人工智能的实际操控者对于数据的投喂的选择,对于算法、程序、模版的选择与安排,而非人工智能本身。而其相关权利自然也应该由人工智能的实际操纵者来行使。

03构成作品-职务作品说[3]

这种观点认为,在承认无人类作者的环境下计算机生成的作品这一前提下,从作品生成的链条来看,人工智能的软件编写者是软件的知识产权人。如果软件编写者也是人工智能创造的使用者,则无疑人工智能创造物的权利归属于程序员。在人工智能的使用者或所有者不是程序员的场合,即软件的被许可人或者受让人能否获得人工智能创造物的知识产权,在通常情况下要由许可合同或转让合同来决定。这完全可以在现行版权法、专利法上的合同规则,以及职务作品或职务发明、委托作品或委托发明等规则下得以解决。

04邻接权保护说[4]

这种观点认为,人工智能生成内容的出现意味着原先处于“手工业”阶段的创作活动可能变革为内容的“智能大生产”。基于低成本的竞争优势,原先由人类占据的创作领域在很大程度上会被人工智能所替代。但由于人工智能本身不适合成为权利主体,所有者或使用者没有做出智力贡献,不应享有著作权,基于制度成本等因素的考量,可通过邻接权给予人工智能生成内容“弱保护模式”的产权保护。

05构成作品-职务作品说[5]

这种观点认为,即便目前一些人工智能生成物表面上与人类创作作品无异,但是其本质上只是算法运行的结果,不符合著作权法基本原理,不能满足独创性要求,没有体现源自于作者的具有个性化的智力选择和创造,因此不具有可版权性。

06人工智能技术方案的专利法保护

这种观点认为,部分人工智能生成物完全有可能满足我国《专利法》对专利要求的新颖性、创造性。作为算法具体输出结果的特定人工智能生成技术方案,具有较强的实际应用价值,能够在实践中解决技术问题并产生技术效果,并非仅起到对人类思维等抽象智力活动的指导作用,可以获得专利法的保护。[6]

(二)国际

01构成作品-人工智能工具说/研发者或所有者实际操纵说

贾尼教授的论文中提到,在人工智能创作方面,英国版权法首创的模式是,对计算机生成的作品“进行必要安排的人”视为作者,并进而可能成为版权人。对计算机生成作品进行“必要安排”的人,可能包括程序员、使用者,也可能是人工智能系统或设备的投资者。同时,它还有可能是上述主体共同进行“必要安排”的结果,即属于上述主体合作的作品或发明。[7]

Darin Glasser认为应将人工智能设计者作为生成物著作权的权利主体。一方面,设计者在设计过程中付出了创造性劳动,对人工智能生成物的完成具有实质性贡献,理应获得回报;另一方面生成物可视为人工智能的演绎作品,从而归属于设计者。[8]

但是罗伯特教授反对这一观点,他认为市场已经通过合同安排与交易,为设计者提供了潜在的经济收入,安排设计者拥有著作权,不能激励人工智能的所有者和使用者去使用人工智能。其进一步认为,启动人工智能的用户应该被认定生成物的为作者和版权所有者。这样具有消除追求计算机辅助作品和人工智能作品难以区分的必要性。因为,在实践中对用户和计算机之间交互的性质进行详细的调查,需要对人工智能的功能和能力有一个深入的了解。[9]

四、总结展望

就像一切改变社会的技术一样,人工智能必将彻底融入和塑造人们的生活。讨论人工智能生成物的知识产权问题,本质上是在明确人们使用人工智能生产作品的法律权利与法律义务。表征不同的法规与案例、学说与争论,共通的内核是为了促进人工智能的应用发展,让社会法律与智能技术携手共进。

参考文献:

[1]:参见袁曾:《基于功能性视角的人工智能法律人格再审视》,载《上海大学学报(社会科学版)》2020第1期;李伟民:《人工智能智力成果在著作权法的正确定性——与王迁教授商榷》,载《社会科学文摘》2018年第7期。

[2]:参见熊琦:《人工智能生成内容的著作权认定》,载《知识产权》2017第3期;王小夏,付强:《人工智能创作物著作权问题探析》,载《中国出版》2017年第17期。

[3]:参见吴汉东:《人工智能时代的制度安排与法律规制》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2017第5期;梁志文:《论人工智能创造物的法律保护》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2017年第5期。

[4]:参见向波:《人工智能生成内容的著作权保护:正当性评价与模式选择》,载《中国版权》2018第5期;罗凯中,刘强:《邻接权视角下的人工智能创作物版权保护模式》,载《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》2018年第5期。

[5]:参见冯晓青、潘柏华:《人工智能“创作”认定及其财产权益保护研究——兼评“首例人工智能生成内容著作权侵权案”》,载《西北大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期;王迁:《论人工智能生成的内容在著作权法中的定性》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2017年第5期;王迁:《再论人工智能生成的内容在著作权法中的定性》,载《政法论坛》2023年第4期。

[6]: 参见杨利华:《人工智能生成技术方案的可专利性及其制度因应》,载《中外法学》2023年第2期;

[7]:McCutcheon J. The vanishing author incomputer-generated works: a critical analysis of recent Australian Case Law[J].Melb. UL Rev.2013, 36: 915.

[8]:Darin Glasser:Copyrights in Computer-Generated Works: Whom, ifAnyone, Do We Reward?[J]. Duke Law & Technology Review.2001,07.

[9]:Robert C. Denicola: EX MACHINA:COPYRIGHT PROTECTION FORCOMPUTER-GENERATED WORKS[J], Rutgers University Law Review.2016,Fall.