实务 | 上市公司控制权争夺:如何避免没有硝烟的战争?

2020-07-01 23:21:45

在控制权争夺的早期,各种矛盾尚处于萌芽之时,如各方能及早识别,愿意妥协退让,公司的稳定治理可能还有救。文 | 舒知堂 赵奕翔,转自“北京植德律师事务所”微信号

引言

最近有几个新闻引起社会公众和媒体的极大兴趣和关注:

一是北京某知名互联网公司(曾在美国上市后私有化退市)大股东配偶(同时也是该公司二股东)与随行人员一道将公司数十枚公章带走并控制,并在社交媒体上发送相关信息、发布相关人事任命,另一方随后不久宣布称已经报警,公章等遗失、即日起作废等。

二是安徽某上市公司经部分董事提议,董事会通过决议罢免了大股东提名人员的董事长职务,随后不久选举了新的董事长,但两个月后新董事长又辞职了,引起媒体报道和交易所的持续关注。

三是北京某拟上市的比特币公司两拨创始人代表发生了在政务服务中心公开 “抢夺”营业执照事件,据媒体报道,抢夺执照前,各方已“大战”了N个回合。

这几起在上市公司、退市公司、拟上市公司发生的事件都有同一个特点:表面上看起来是在争夺公章、营业执照、董事长职位等单一行动,但实质上是对现状不满的公司股东或创始人一方谋求扩大对公司的管理权和控制权,即是对公司控制权的争夺。

1

何谓上市公司控制权

现代企业的重要特征即是所有权与经营权、管理权相分离,具体表现为由股东大会、董事会、监事会及管理层(即所谓的“三会一层”)分别履行决策、执行、管理和监督职能。

“三会一层”的职能及其运行机制等一套治理体系经过发达国家长期的实践,已被证明是行之有效的公司治理之道,虽然是从国外引进、并非本土发明,但已全面被我国《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、沪深交易所的《上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所接受和借鉴,成为对现代企业特别是上市公司规范治理的基本要求、甚至是强制性规范。

除上述规范性文件的一般性和原则性规定外,作为我国监管上市公司收购的主要制度性文件,《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)主要从股东大会和董事会两个层面出发,规定了控制权的认定标准,其重点在于能够支配、控制的股份比例和表决权比例的大小,以及能否对股东大会的决议产生决定性重大影响。

《收购办法》对控制权的界定如下:

第八十四条 有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:

1)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;

2)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;

3)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;

4)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;

5)中国证监会认定的其他情形。

上述关于控制权的规定假定的前提和逻辑是,控制了公司股东大会就可以控制董事会、控制了董事会就可以控制管理层、控制了股东大会、董事会和管理层就可以控制整个公司。

但出于各种原因,在各方出现分歧时,尤其是在仅控制了一个层级(如股东大会)而没有控制其他机构(如董事会、管理层),或者反过来,仅控制了管理层没有控制股东大会和董事会时,极易产生矛盾和冲突,形成公司治理的僵局或对控制权的争夺。

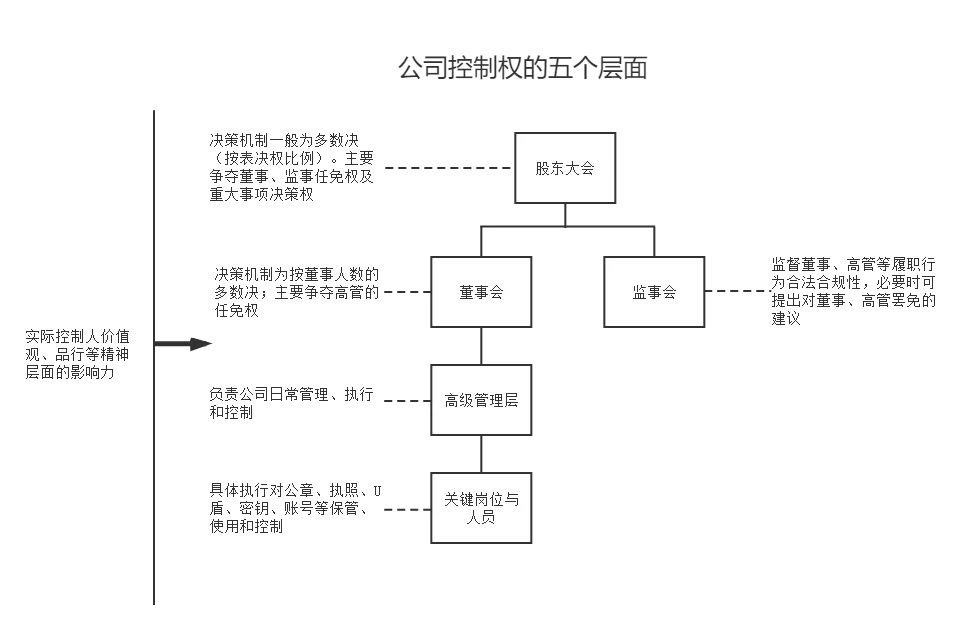

如果把一个公司视同为一个有机的整体,我们理解,对一个公司的控制权表现在五个层面:

结合法律、法规和规范性的规定,考虑到上市公司日常经营管理过程的实际状况,我们认为,对上市公司完整意义上的控制权包括:

1) 拥有或者能够实质性影响出席股东大会股东所持表决权的比例超过50%;

2) 一方提名或者能够代表该方利益的董事人数占比超过董事会成员数量的二分之一;

3) 至少提名一名监事或者至少有一名监事能够代表该方利益;

4) 管理层主要成员,包括总经理、财务总监和董秘为一方提名并能够代表该方利益;

5) 上述人员能够始终、或者在关键决策中在心理上认同及/或行为上支持实际控制人;

6) 关键岗位人员的关键行为能够根据实际控制人的意思表示执行,或者在没有明确指示的情况下实质性代表该实际控制人的利益;以及

7) 实际控制人始终与其一致行动人、投票权委托人、投票权放弃人等保持一致,提名且当选的董事、高管始终代表并维护提名人利益。

这些环节或条件构成一个链条或者是“网状”结构,彼此关联和依靠、互为条件和结果,其中任何一个部分出现问题都会导致实际控制人原来的假设和预期出现变化。

在攻守双方的实力对比不悬殊时,某些关键环节的细微变化就可以导致控制权争夺形势的逆转,攻守双方的地位和态势平衡就可能被打破,原本被视为稳定的控制权就可能部分或全部转移到另外一方。

2

何谓控制权争夺

我们理解,上市公司控制权的争夺是指:在一方(含一致行动人)控制、大部分控制或者不控制上市公司的情况下,其他方试图增强或完全取得上市公司控制权的各种努力。

这种争夺通常情况下表现为无控制权、有部分控制权但自觉控制权不够的一方试图完全取代、部分取消或者降低有控制权一方的控制权。争夺的对象包括股东大会的表决权、董事会席位、监事会席位、高管职位、公司意思表示或公司意志的工具或载体(如公章、营业执照等)等。

当法律意义上应有、实质意义上已经行使部分或大部分控制权的一方(例如大股东)为巩固己方控制权而对试图挑战控制权一方采取的各种行动,通常会被理解为在行使职权、有权利为或者不为某些行为,因具有法律上、合同约定上和道德上的正当性。例如,当职业经理人与董事会、大股东出现不可调和的矛盾时,职业经理人的离去是必然的。

3

控制权争夺的类型

为方便对上市公司控制权争夺的理解,根据上市公司规范治理的实践、我们处理类似项目的经验以及媒体的公开报道,从不同的侧面和维度可以对控制权争夺进行一些分类。

1) 根据争夺情况是否公开化,控制权争夺可分为两种状态:“暗斗”和“明争”。

暗斗是明争的早期状态,比较隐蔽、细微,大量存在、多点发作并持续,争议各方尚比较克制,因尚未大规模公开和扩散而不为外人所知。暗斗可以通过沟通、协商和妥协等方式得以缓解、推后或消除。

暗斗的累积是发展到明争的重要或者主要的原因。

明争是暗斗的升级版,各方在一些重要事项上的分歧会通过上市公司的强制性信息披露而为外界所知,引起媒体报道、监管关注或监管立案。

明争是各方协商不成、暗斗无效的自然结果。

2) 根据争夺双方或多方的地位情况,控制权争夺可分为两个方面:“攻”和“守”。攻和守还可能在过程中相互转化。

攻方一般是对现状不满,主动发起挑战的一方。攻方在发起挑战前,一般会认为其具备、或者主观上认为其具备某种优势、胜算把握较大。但并不一定因为是攻方,最后就会取得控制权争夺的胜利。如果是势均力敌,最后可能演变为公司治理的僵局。

控制权没有得手的攻方虽然没有取得控制权争夺的成功,但不表明在商业利益上实际遭受损失,甚至可能因此盈利。

守方一般比较被动,如果警惕性高的话,可能会提前采取针对性防护措施,增加攻方难度,但采取的防护措施如过于严密和涉嫌违规,又会引起监管的关注和介入。主要防守措施例如“毒丸计划”、“焦土”、“白衣骑士”、“金色降落伞”等均是防守之术。例如伊利股份修改公司章程、万科引入深圳地铁等。

3) 根据控制权争夺力量来源的不同,可分为:“内生式”和“外来式”。

内生式是指争夺两方或多方来自于上市公司内部,争夺的对象大多是管理权或管理岗位控制权。

外来式控制权争夺是指上市公司通过收购、重组、控制权转让、被举牌收购、非公开发行股票引进新投资人等方式引进的外来股东、董事和高管等与原有的人员之间产生的对上市公司管理和决策权的争夺。绝大部分控制权争夺都是围绕外来力量与原有力量之间的较量展开的。

4) 根据控制权争夺双方事前是否经过协商沟通,可分为:“协议转让”和“敌意收购”。

协议转让通常是交易各方经过充分沟通和协商一致的情况下,对与交易有关的重大事项进行一系列约定和安排,并且就这些事先约定和安排达成一致。但在实际的交易履行过程中,总会或多或少存在一些没有约定、约定不明、部分违约、实质改变原协议约定的情况。

如果各方就此没能达成新的一致或妥协,极易导致一方或双方不满、信任度和守约意愿下降,逐步演变为各个层面的博弈、较量和暗斗。我国绝大多数控制权交易都是通过协议转让方式,即善意收购完成的。

敌意收购是指收购发起方在未与上市公司大股东、实际控制人或管理层协商、协商不成甚至被明确反对的情况下,以取得上市公司控制权为目的收购行为。敌意收购虽然数量不多,但都会引起媒体广泛报道、股民的密切关注,因其巨大的社会反响,监管机构往往也会适时介入并重点关注。

5) 根据争夺规模的大小,控制权争夺可分为:“大规模、多兵种、集团作战”和“小规模、单兵种、孤军奋战”。

一些公司的控制权争夺就像一场大的战役,动用诸多资源,尤其是动用大量现金,当然还有看不见的团队、胆识、知识、经验、人才、智慧等等方面的综合较量。而另外一些通过各种途径公开的控制权争夺案例则显得较为个体和孤单,所采用的手段也较为单一和有限,缺乏回旋和腾挪的余地和空间。

无论是攻方还是守方,兵强马壮、粮草充足、攻防兼顾,胜算的把握无疑增加很多。

6) 根据专业和技术含量的多寡,控制权争夺可分为:“有战略、讲策略、战术到位”和“无战略、应激式、仓促上阵”。

控制权争夺一定会有起因和苗头,利益相关方在早期阶段应该就有所察觉,并应提前采取相关措施,将问题提前化解,不能等到矛盾升级到不可调和的程度后,才仓促上阵。

控制权争夺一旦发生,总会有胜负或妥协。对于控制权争夺发起的攻方来说,在守法合规的前提下分析局面、认清形势、制定战略、讲究策略和执行到位,是确保取得胜利的重要条件。

7) 根据是否合法合规及是否具备道德上的优势,可分为:“合法合规、占据道德高地”和“不择手段、为利己可损人”。

无论是攻方、还是守方,在采取相关措施和行动前,一定要评估即将提出的主张、即将采取的行动是否合法合规、是否符合监管要求、是否符合公序良俗、是否可能损害其他方的合法权利和正当利益、是否只是基于情感和利益的考量而忽视了合规性要素、是否能够在道义上取得相关方的认可和支持等。必要时还需请法律专业人员予以评估。

8) 根据争夺持续时间的长短,可分为:“速战速决”和“没完没了”。

控制权争夺爆发后,如果负面影响巨大(如股价暴跌、监管关注、媒体和公众舆论介入等),各方既无法承受其严重后果、又有沟通妥协的愿望,再加上如有强力第三方的介入调停,各方可能迅速达成一致,矛盾和分歧得以化解,可谓是发生的快、解决的也快。

另外一种情况是,各方都很强势、互不妥协,或者因涉及的利益相关方众多,需要协调的时间周期长,则会陷入久拖不决、没完没了的持续僵局状态。

9) 根据控制权争夺结果的好坏程度,可分为:各方共赢、两败俱伤、有胜有负、胜负难料、各取所需、重归于好等。

由于控制权争夺牵涉的利益面极为多元、利益重大,受影响、无法预测和不可控的因素太多等原因,即使是控制权争夺的发起方,有时候也很难预测争夺的结果是否一定对己方有利

自从2016年“宝万之争”引起舆论、监管机关、地方政府的极大关注并最终得以平息后,很多上市公司纷纷采取了修改章程及其他相关配套的防守措施,以防止“野蛮人”入侵。从2017年开始,敌意收购的难度加大、成功案例也减少了。

控制权争夺一旦发起,无论是主动发起还是被动应战,无论明争还是暗斗,无论是是内生式还是外来式,无论是大规模还是小范围,无论结果是否符合各方预期,都会有个结果。无非起于利益、依赖规则、终于人性。