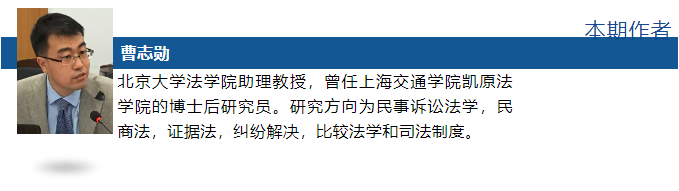

实务 | “三个关键”透视借条、合同和遗嘱等书证的真伪鉴定(下)

2020-07-01 23:01:47

4

谁应承担书证真伪鉴定费用

1) 申请鉴定一方应预付费用

随着诉讼进程的推进,鉴定费用的预先缴纳也将转换为鉴定费用的最终处理。此时,需要思考鉴定费用在现行民事诉讼法中的定位及实务中的分配规则。根据《诉讼费用交纳办法》第6条和第12条第1款的规定,评估费、鉴定费等费用适用的规定不同于应向法院交纳的诉讼费用,后者中除了明确界定的案件受理费和申请费(《诉讼费用交纳办法》第13—14条)之外,还包括鉴定人出庭产生的费用,该费用应由在鉴定人书面答复后仍对鉴定书有异议的当事人预交(新《证据规定》第38条第1款前句),按照证人出庭作证费用的标准计算(新《证据规定》第39条第1款前句)并由法院代为收取(《诉讼费用交纳办法》第11条第1款)。

其实,诉讼中产生的鉴定费只不过不必向法院交纳,在性质上与应向法院交纳的诉讼费用并无两样,未来也有必要统一处理与鉴定相关的各种费用。新《证据规定》第39条第2款也规定:

法院在委托鉴定时也可以确定鉴定人出庭费用包含在鉴定费用中。

这样看,法院委托的鉴定费用在判决书中也应与诉讼费用并列,而不必将鉴定费作为独立判项。

有所不同的是诉讼外产生的鉴定费用。诉讼之前的鉴定在审理过程中体现为书证,比如交通事故认定书或者火灾事故认定书(我国目前对此并不收费)和《医疗纠纷预防和处理条例》规定的、诉外调解医疗纠纷时委托医学会或者司法鉴定机构组织的医疗损害鉴定(其鉴定费预先向医患双方收取,最终按照责任比例承担),那么取得该书证的费用可以与诉讼中的鉴定费用加以区分。

比如,最高人民法院的公报案例指出,如果当事人并未向法院提出有关损失鉴定申请,法院不能将当事人提供的、由另案法院委托会计师事务所作出的、关于开采费用的《鉴证报告》作为鉴定意见予以质证和认定,这实际上就明确区分了本案诉讼内和诉讼外的鉴定。而且,实践中也有法院将鉴定费视为损失,认为应计入诉讼请求或者可以成为另诉的独立诉讼标的,在现行法上也可以参考、可以作为实体债权主张的督促程序申请费。

再者,《民诉解释》第102条第3款已经承认了相对方在证据被逾期提交时的补偿请求权,最高人民法院也指出这属于当事人的私法责任,这当中就包括了被视为诉讼费用的证人出庭费用。同时,从比较法上看,德国法区分诉讼法和实体法上的费用回复请求权,前者发生在诉讼程序进行中,后者则是进入诉讼程序之前产生的费用,如相关合同约定的鉴定、工伤事故鉴定和交通事故鉴定产生的费用即属于后者,这也是被认为构成诉讼外鉴定的通常情形。

从这种思路出发,确实可以将鉴定是在程序进行中还是在程序进行之外被法院委托作为标准,将鉴定机构产生的费用分别归入诉讼费用和实体损害两类。未来在诉讼费用规则调整时,也可以考虑从诉讼法与实体法的关系出发,更详细地区分不同性质的鉴定费用。

2) 当事人就鉴定费用的分配

鉴定费用的最终处理与前述对鉴定费用性质的理解直接相关。对于可以作为实体损害请求的诉外鉴定费用来说,应直接适用实体法规则,只有赔偿与否和数额多少的问题,无所谓在当事人之间的分配。如果负担方拒不支付,权利人毫无疑问可以按照通常的执行程序申请强制执行。

对于属于诉讼费用的司法鉴定费用来说,原则上应适用一般的诉讼费用规则。根据《诉讼费用交纳办法》第29条第1款和第2款的规定:

只要胜诉方未自愿承担,诉讼费用均由败诉方负担。部分胜诉、部分败诉的,法院有根据案情决定当事人分担比例的裁量权。

新《证据规定》第39条第1款也规定:

除了鉴定人应自行负担因鉴定意见不明确或者有瑕疵需要鉴定人出庭时的出庭费用外,被明确视为诉讼费用的鉴定人出庭费用原则上也应由败诉的当事人负担。

在鉴定申请时,当事人直接向有关机构预付鉴定费用,法院并不会代收代付,这样就不会出现法院“胜诉”退费(难)的问题。

此时,费用承担方应直接向预交的申请方支付。虽然现行法没有类似“当事人拒不交纳诉讼费用的,人民法院可以强制执行”(《民诉解释》第207条第2款)的直接规定,但是由于诉讼中委托鉴定的费用属于诉讼费用,其费用也应适用该规则处理。

具体而言,在财产性案件中,诉讼费用的分配可以对比诉讼请求和判决主文算出双方的胜诉比例或者按照最终承担责任的比例,然后再根据案件中其他需要考虑的因素由法官最终裁量判断,比如考虑当事人在诉讼中是否诚实信用(《民事诉讼法》第13条第1款),是否存在恶意诉讼或者滥用诉讼(《诉讼费用交纳办法》第34条和第35条)的情节,是否存在举证迟延导致诉讼费用增加(《诉讼费用交纳办法》第40条),等等。

例如,如果当事人在一审中无正当理由不应诉,随后才针对缺席判决上诉并且在二审中对最高额保证合同签名页中自己的签名和其上的捺印申请鉴定,那么即使其上诉请求得到法院支持,也可能被法院判决承担二审全部诉讼费用。

再如,当原告败诉的原因是被告在诉讼进行中主动履行了全部债务,同时被告在诉前交涉时多次拒绝履行,那么判定原告承担全部诉讼费用在实质上显然不够公平。与此同样不公平的是,即使原告拒绝被告提出的合理赔偿数额(可以理解为和解提议)而提出显无理由的诉讼请求,最终法院仍然可能会判决被告在原来和解提议的范围内部分败诉并承担部分诉讼费用。

后两种情况下出现的困难,其实都是我国诉讼费用制度本身存在漏洞和不够细化所致。在立法论上,可以借鉴德国法上的制度,设置特殊的本案终结(Erledigung der Hauptsache)制度和针对被告认诺诉讼请求时的特别规则。而在现行法的解释论上,则仍需要通过法官“正确”地行使裁量权,实现个案上的衡平调整。

不过,鉴定费用也有其特殊性。无论书证真伪鉴定还是其他类型的鉴定,都是针对诉讼中双方当事人争议的特定事实,通常无法通过“一揽子”的数额对比或者比例得出简单答案。

从结果来看,书证对应的待证事实只有被证明存在或者不存在两种最终可能,不可能出现表现为特定比例的中间状态。因此,笔者认为鉴定费用的分配应以待证事实的证明结果为原则,以此反映就待证事实这一争点的胜败结果,这仍然能够体现败诉方承担费用的原则。无论是对借条还是合同这样的典型书证的鉴定,法官分配鉴定费用时都应考虑案件事实认定是否认可了书证的实质证明力。

比如,如果原告主张被告欠款15,000元并且出示借条一张,法院依被告申请鉴定的结果否定借条真实性,那么实际上被告就在借条真伪和是否存在借款关系上获胜,原则上应由原告承担鉴定费用。至于法院在此基础上认为被告“未将不完整借条收回,存在过错”,因而要求其承担20%的鉴定费用,则属于对前述诉讼费用分配中自由裁量权的行使。

与书证鉴定相似的实例还比如,原告申请鉴定其在合同实际履行时的可得利益,但是最终其全部的可得利益请求均被法院驳回,而只是在其他请求事项上部分获得了法院的支持。这就意味着鉴定申请实际上完全失败,因此法院可以直接判令由原告也就是申请人负担鉴定费用。

进而在某些类型的案件中,这里的“待证事实”并不能完全等同于民事诉讼原理中的要件事实或者主要事实。在书证真伪鉴定中,书证是否为真或者被部分篡改过本身属于辅助事实,合同书的待证事实才是案件的主要事实。如果通过鉴定验证了举证方的对手提出的书证疑点,那么原则上也应该认为质疑方在证据争点上获胜,自然应由失败的举证方承担鉴定费用。

5

结论

鉴定是我国解决文书真伪问题的主要证据手段,哪一方当事人主动申请鉴定与证明责任的分配有关,相应的也涉及鉴定费用的预交和最终分配如何确定。本文基于新《证据规定》的规则,得出以下结论:

在申请鉴定必要性的判断中,从对新《证据规定》第92条第1款规则的解释出发,文书真伪争点应存在独立的客观证明责任,其分配依照证明责任分配规范说的一般规则,对书证真实性承担证明责任的一方此时有提出鉴定申请的必要。相应地,文书真伪鉴定费用原则上应由申请鉴定方预交。虽然依职权鉴定可能面临法院预交费用的困难,但是应在符合依职权调取证据的条件时,坚持通过法院自行启动鉴定程序来发现事实真相。

至于法院或弱势当事人都可能面临的、承担费用上的困难,可以考虑通过完善司法鉴定救助制度的方式来解决。同时,在性质上应区分诉中的司法鉴定和诉外的委托鉴定。前者产生的鉴定费用应属于诉讼费用,在判决书中与诉讼费用并列,在分配时根据败诉方负担的原则,以待证事实的证明结果作为划分标准,兼顾通常诉讼费用分配时需要考虑的裁量性因素。