观点 | 反调?“不寒而栗”的南方周末:吃血馒头的新闻特稿

2019-12-13 15:20:44

日前,记者柴会群在《南方周末》发表的《“不寒而栗”的爱情:北大自杀女生的聊天记录》引发广泛关注。然而在人们传阅文章、试图起底男主并做出道德审判时,部分网友也发出了之一的声音:“人血馒头不好吃,能不能也给已故的人留点隐私和尊严?”

越是在舆论倾倒一方的时刻,越显出质疑的价值。云律通法律资讯转载本文,希望让不同的声音得到聆听,无论这种声音是针对报道者的新闻道德,还是事件本身。

交锋之下,真相会更加显露,事件背后的人们才能够得到真正的公正。

本文共2899字,阅读预计需要6分钟

文 | 陈缃眠,转自“眠书”

【01】

2017年春晚,沈腾演过一个小品,叫《一个女婿半个儿》:女婿看望老丈人,拎了一堆礼品,门口碰见了小叔子。小叔子把礼品接过去,进家门。

老丈人看到儿子手里拎了一堆东西,心中欢喜。这儿子也不客套,说是应该的,但就不解释这个礼物是他女婿买的。老丈人看女婿也没带东西来,嘴里阴阳怪气,弄得女婿心里也不是滋味。

小品用喜剧的方式,说明白了一些家庭矛盾是怎么来的。但这些细微之处,常常是悲剧诞生的源头。“风秀于林,起于青萍之末”,就是这个道理。

这个小叔子是虚构的人物,不过在今天来看,很有媒体的作风:避实就虚、穿凿附会、选择性失明,赢得它金主老子的支持。

沈腾艾伦演绎《一个女婿半个儿》,戳中笑点泪点,但值得深思的小品。截图来源:好看视频网

比如《南方周末》。

今天,它发布了一篇女生自杀的新闻特稿,说是北大一个女生,在其有性虐倾向的男友洗脑下,长期遭受人格侮辱,委曲求全,价值观崩坏,最后不堪精神重负而自杀。自杀送到医院,是国庆节后的第二天。

这篇特稿可能大家都看过,但我觉得有必要追问《南方周末》的居心,因为——这篇特稿就是他么的吃了血馒头。

【02】

这篇名为《“不寒而栗”的爱情:北大自杀女生的聊天记录》的文章,在标题上就限定了讨论范围,也就是讨论的主要材料——聊天记录。

聊天记录,从法律上算是个人隐私的范围,没必要给外人看。平常和朋友、家人、恋人的聊天,交往的口吻也必然不同。譬如,你可能会和酒肉朋友称爹道父,但不会和长辈也来这一套。当然,有的家庭关系很放松,口头称谓也会各不相同。

我们的这种表达形式是根据不同谈话对象,调侃、严肃、嘲讽或者彩虹屁,口吻千变万化。介入别人隐私,就应该知道人是个多面体,很大概率会涉及到非道德的内容。

道德内容、非道德内容、违法内容,这是三个类别。

为什么法律要保护个人隐私?

电影《烈日灼心》有句台词可以嫁接到这里:每个人的人性,都有那么一点脏东西。

这个脏东西处在道德以下、法律以上,是每个人自由的选择,不至于把每个人都曝光在大众眼球中。因为隐私得到保护,不良的情绪、恶念才有缓冲的余地和空间,我们才能更安全。有人走一条亚文化的路,那是个体的选择。

譬如这起案件,当事人可能涉及字母圈、角色扮演、裸露等不同于普通人的一面,但这些因素是否成为了自杀的推力,却是模棱两可。

但,当事人因为这种情欲癖好引来道德谴责,被斥为变态,这是大多数人对性的傲慢。在淘宝的情趣用品评价上,不少人因为使用角色扮演道具,夫妻关系更加幸福、和谐。在这种情况下,法律和情趣用品,谁的社会效果更好?王小波和李银河结婚后,也曾多次用类SM的方式来做爱。春暖花开就完事儿了,既然不违法,外人的口舌有个卵用?

所以,在这起案件上,因为双方隐私介入了亚文化范畴,行为模式是需要进一步侦查的。你说男方变态,咬牙切齿,但案情侦查不会认定这是最终判断。

【03】

我读这篇文章,有三个新闻伦理的问题:

1)如此露骨的内容,是否征得当事人/家人同意?

2)撰写期间,是否感觉到亵渎当事人,有违新闻道德?

3)根据聊天记录就能发表新闻特稿,是否具备新闻基本要求?

第一点,就让我觉得匪夷所思。

在报道中,通篇充斥的是女方露骨的聊天记录。按理来说,女方的母亲此时应沉浸在极度的悲伤之中,她对女儿的隐私消息,应该寒心彻骨、悲痛交加。因为这个话题在大众环境是个文化忌讳,她更应该让信息传播的途径,注意保护女儿名誉。如果我是那位母亲,这篇文章我必然要检查。

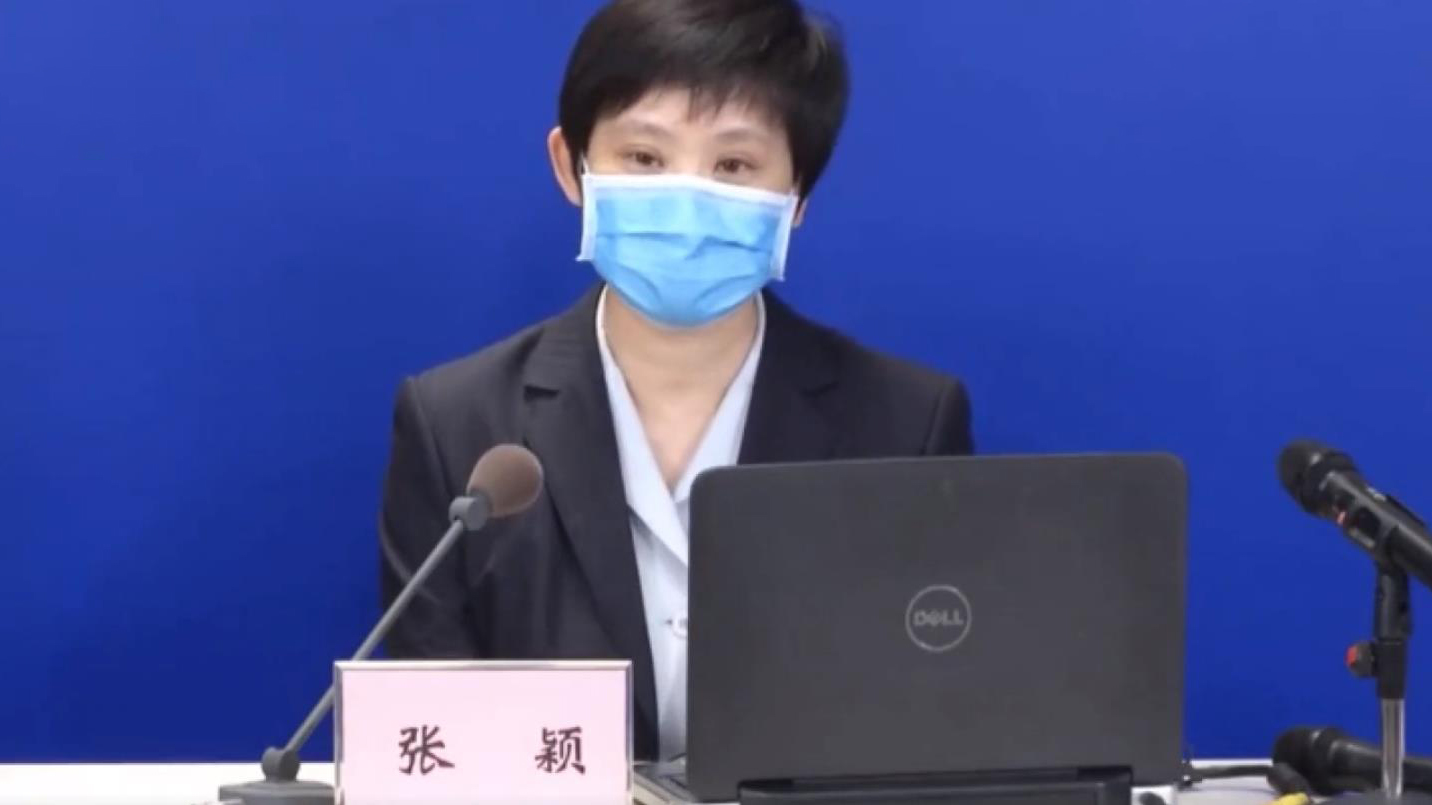

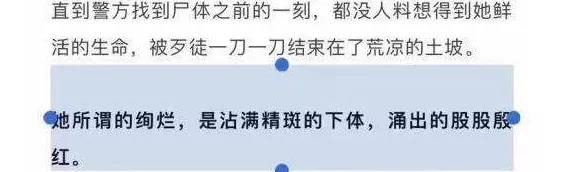

而南方周末这篇特稿,其作用不是在告诉大家有这么一个新闻,倒是像在生者的伤疤上撒了一把厚厚的盐,劈头就是一个极能引起发酵的图片:

而且南方周末发送时,微博名称没有加马赛克。

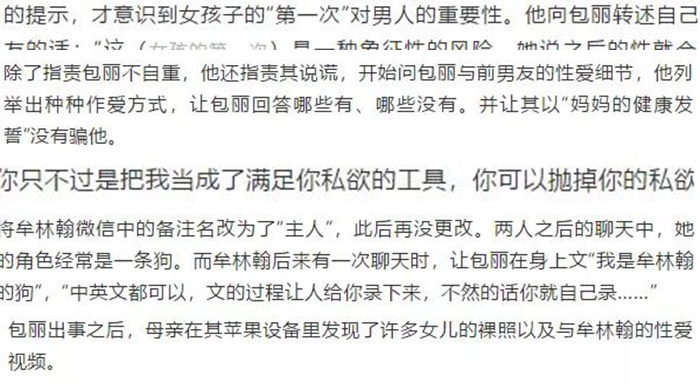

第二点,行文引用的材料我认为是足够真实,从“谢罪”“北大刘昊然”“最美好的东西”到“洗脑”等章节,细节铆足了劲儿,这些细节就是那些露骨的聊天:

我读的时候,能感觉到一个遭受重创的当事人、她的母亲在肝肠寸断。这种真实性带来的冲动和愤怒,要摧毁理性的思维。

但是,新闻特稿是这种写法吗?如果是一个小说的作者,这一段细节对人性的刻画尤为精彩,只是很抱歉,新闻工作者是连接当事人和社会大众的桥梁,你可以对大众这样写,但对受害人来说,这不止是不尊重,而是人道的亵渎!这些露骨的材料,你可以交给警方,而不是全部呈现在读者的眼睛中。在女孩遭受伤害后,又把她的信息在大众面前暴露公示、让大众窥测,这种做法,实在居心叵测。

去年5月份,空姐李明珠坐滴滴遇害,二更食堂也极力渲染受害人,乃至用恶心人的文字来描述,你分不清那个操蛋的作者是怜悯还是吆喝。

而在这篇新闻中,也是极力描述受害人的真实。

请问,南方周末是否也在吃血馒头?

想要判断南方周末是否如此下作,还可以从另外一个层面来判断:新闻素质。

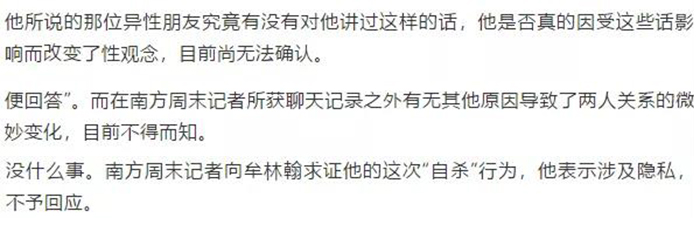

在这篇特稿中,南方周末基本是受害人视角,即受害人母亲、受害人记录、受害人朋友。但对嫌疑人牟林翰,却鲜有案情内容的详细着笔,因为在采访时,嫌疑人既有拒绝,也有南方周末的不确定:

在我看来,新闻特稿是已有材料的总结,特稿从本质的意义上,仍然从属于新闻。新闻最重要的是真实,实现真实描述有两个途径:

一是客观中立;

二是平衡叙事。

客观,意味着意味着不含个人情感,不做猜测;中立,意味着不站在任意一方的角度,保障公正。平衡叙事,意味着对事件的每一个点,都要有双方表达的内容,不偏颇于一方陈词。

在这篇特稿中,压根不属于平衡叙事,也无法保证受害人朋友所说信息具备真实有效,有法律意义。行文中,还多次采用真实新闻和情感形容的叠加方式,来达到发酵舆论传播的效果。

谁能指教我一下,这叫新闻的叙述方式吗?

之前德阳女医生被一个小孩摸了臀部,和他家长产生矛盾,舆论有说她的,也有说小孩的。这位女医生最后自杀,有没有舆论发酵的“功劳”呢?

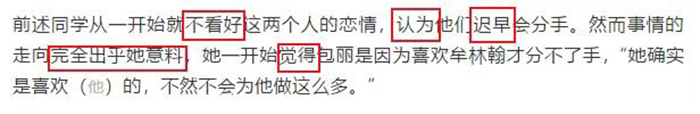

这篇文章同样存在明显的人身歧视,他将受害人最后化名,是出于道义;但是为什么不对法律公正负责,将未定罪的涉嫌人也用化名?

还有,既然受害人都用了化名,为什么微博昵称不加马赛克?除了受害人信息是假的,别人从其他真实姓名中查访,就查不出来受害人是谁了吗?

可见,南方周末这篇特稿,也是鳄鱼的眼泪:

以受害人的亲身经历,作为文章素材;以受害人的真实细节,刺激读者情绪神经;以伪装新闻的写作,达到传播效果。

这篇特稿中,几乎囊括了当下最刺激吸引力的亚文化内容:处女情结、SM、PUA、洗脑、角色扮演、稞照、情爱视频,还有这个反差极大的北大学法律的学生。

南方周末,你沦落到如此下作的地步了吗?

【04】

最后这一节,跟大家聊聊一个新闻记者。

这个人,曾经写下《“疯子”医生:你砸医院招牌,医院砸你饭碗》《“创收”院长》《公立医院创收潜规则》《走廊医生》《谁制造了深圳产妇“缝肛”门》《缝肛门:鉴定说缝了!医方露馅了!》等引起巨大轰动的新闻,以社会良知、敢于向不公叫板自诩。

但是,这些新闻在中国记者协会、中央电视台深入调查后发现,基本是虚假新闻,既不是基本事实,也没有新闻采编的职业道德。

他和前央视记者王志安骂战,在微博反响很大。一气之下,他把王志安告上法院,结果法院判定他败诉,并赔偿王志安损失。

假象被揭穿了,后来医疗界也看不起他。他也让记者这一代表着社会良心的群体蒙受歧视,像是反面的胡锡进。

今天,群里有位医学作家这样感叹:

这位记者,就是《“不寒而栗”的爱情》的作者——柴会群。