观点 | 朱小黄:阿里京东的经济悖论

2019-01-30 09:56:44

电商平台打破了传统的商业模式,制造了巨大的营收数额。但繁华的背后或许是巨大的隐忧。

转自“蒙格斯报告”公众号

互联网经济像一排巨浪翻滚拍打着传统经济的崖岸,呈现出新的历史气势。以阿里巴巴和京东为代表的网络销售挟颠覆的冲击力撼动了传统商业的根基,尽管他们之间竞争激烈互相攻讦,新的商业场景仍然令人激动。但是仔细观察这样一种经济结构层面的深刻演化,再回归到基本的经济规律和商业文化逻辑,却也令人担忧。

互联网是网络与网络之间所串连成的庞大网络,这些网络以一组通用的协议相连,形成逻辑上的单一且巨大的全球化网络,互联网可以将信息瞬间发送到千里之外的人手中,它是信息社会的基础。从互联网的经济特征上考察,有四个特点值得关注:

特点一

首先,互联网信息传递的准确和快速直接使传统社会经济市场交易中信息对称性得到巨大改善,大幅度降低社会交易成本和风险。交易的有效性提高,总效率明显提升。也促进了消费服务水准的提升,例如无条件退货就很盛行方便。

特点二

其次,这种信息对称性尚无法替代各种交易中介即社会信用体系的功能。

尽管网购的信用环境建设日趋进步,如不满意七天退货、评价打分、打假治劣、都属于其信用体系的建设,其便利甚至超过实体商业服务。但这些改进与努力同利益的刺激相比仍然不足以使网络信用环境趋于完善。特别是在监管机构没有承担起他们的网络商务监管责任之前,人们在交易之前仍然需要商业银行、投资银行、咨询评估机构、风险评价机构、各种支付机构和工具、各种交易平台等及全社会各种市场行为的监督机构。以及各种专业的信用工具与管理机构如货币、支付卡、金融监管机构、市场监管部门等,全社会交易成本仍然高企。说明网络交易不可能回到丛林原则下的简单直接的物物交易,使交易媒介成本趋于最小。各种欺诈、假货、次货和缠讼充斥网络。有些电商平台甚至有专门从事为商家提供优评、减少差评的专业公司,这些现象造成新的信息不对称,社会交易成本并没有明显下降。

原有的商业形态被电商的洪流淹没,而全新的信用评价体系尚未完整形成。

特点三

其三,价格发现的悖论。价格发现是电商最重要的价值。消费者会检索同一种商品的价格和评价进行比价,并且这种比较往往延伸到线下。看着手机淘宝的价格去线下实体店砍价很常见,畸高的价格会失去存在空间。但是网络价格会影响商家的定价决策,一些具有良好技术和产品原创企业的自主定价受到制约,失去以品质论价的议价优势,长期以往必然造成劣币驱逐良币。

特点四

其四,互联网对市场而言主要是一个渠道,需求传递渠道。供给是产家和物流的事情。尽管在数字时代背景下,运用互联网和移动互联网的大数据,让生产者和消费者连接起来,强烈而直接的需求信息促进了企业生产的更新换代转型,但显然需求信息是渠道产生并服务于渠道的,并不能代替或催生出不同的生产过程。渠道的价值和功能及社会作用被放大,会吸引大量社会资本、生产要素和精英人才,这样的偏颇失衡会使以产品为中心的实体企业日渐萎缩,伤及供给侧。最终会将萎缩传染到互联网使渠道萎缩。

从理论上讲信息化技术进步带来了快捷和廉价,但是同时付出了信用的代价,即对各种网络产生的新的信息不对称现象目前仍然束手无策,如果把现实世界中的繁杂的监督、标准、知识产权、司法保护这一整套体系放到互联网上去,那互联网的成本优势还存在多少则是存疑的。显然一个缺乏信用体系的网络经济是无法长期存在的。这就形成了一个悖论:互联网的发展可能会最终导致经济甚至互联网自身的衰落。

当传统店铺式商业的消灭所带来的对社会人文、社会行为、经济价值甚至对商业模式本身的影响到底如何,需要做出清醒的评估。

渠道为王的时代,买卖双方均将主导位置让渡给了平台。新的商业模式由平台定义。

当产品为王演变成渠道为王时,社会经济结构便发生了微妙的变化,无论阿里还是京东,本质上就是个渠道,商家可以利用的渠道。这个基于互联网的渠道的确产生了快捷和便利及廉价,消费者欣喜若狂,商家痛快淋漓。从前的商业规则化为乌有,丛林规则痛快而简约,而且结果是无论阿里巴巴还是京东都成最耀眼的企业,估值直线上升令人羡涎不已。但光辉之后掩藏着风险和毁灭却不被人们所察觉。

一系列悖论尚需求解:

悖论一 传统商业模式与网络商业模式

网络商业模式对传统商业模式的冲击根除了传统商业模式存在的病痛,获得了方方面面的便利性,但就目前状况而言,也在一定程度上破坏了人类商业文明的根基,尤其是商誉的建设成果。

当然许多人说这是科技进步下的创新,但是商誉的本质是信用,信用需求基于信息的不对称。互联网的渠道本质决定了它不能产生技术信用而减少主体信用建设的成本。由于信息不对称的存在,最基础的社会信用体系是互联网无法颠扑的。信誉、品牌、商标、专利、发明、著作权、版权、注册制度、上市定价、信息透明、法律救济等。而令人惊讶的是,互联网销售和互联网金融的发展模式在创造各种交易快感的同时也在无情地吞噬这些规则,化信用为实用,化研发为仿制,化品质为廉价,化评估为快捷。这样的强大对实体经济的负面影响是非常深重的。而这种负面影响最终会泱及网络商务自身。

悖论二 物流与包装

在网购推动下的蛛网般细密的物流体系是商业社会的巨大进步,但隐于其后的是惊人的商品包装对社会资源的浪费消耗巨大。在资源和快捷之间需要做出选择。据报道,2016年全国快递件达到313亿件而全球大约700亿件。每一件商品哪怕是一只小酒杯也是需要完整包装的。我相信这除了耗费数量惊人的木材、石油等原材料之外还会产生大量的污染和垃圾造成生态环境破坏。电商平台成为祸及生态的根源,当然最终会祸及自身。

包裹的海洋见证了购物的狂欢。在传统的商业模式下,这些外包装盒或许可以省去。

悖论三 供给与商誉

广阔的网络市场和丰富的产品供应背后存在着严重的对知识产权的破坏。商誉是需要培养的,包括研发、生产品质的保证、销售渠道的建设和售后服务体系建设等,都需要投入大量资金人力。不谈商誉积累而只讲商品效用就是耍流氓。不谈产品安全而只讲传递速度就是商业泼皮,只讲廉价而不论物美就是商业弱智。以仿造真切为荣而嘲笑知识产权保护更是愚昧无知。

悖论四 就业与失业

交易效率提高使人们只看到互联网商业的好处而无视风险。只看到互联网电视与金融促生的巨大创业空间和物流发展带来的投递员就业却不关注传统商业关闭造成的失业。只看到互联网商业带来的消费猛增和GDP增长,却无视不理性消费、不安全消费、不健康消费带来的社会风险成本。有朝一日,增长不能覆盖灭失,就会带来极大问题。

悖论五 权益保护与风险承担

围绕网络产生的各种收益使人们忽略了风险。由于风险承担不清,索赔和法律救济逾加困难,在商业交易中曾经捧为“上帝”的消费者亦沦为同医院患者、学生家长、城市打工者、乡村留守老幼并列的几大弱势群体。类似于最近作家六六对京东商城的诟病的案例很多,暴露了目前互联网商业及金融平台风险承担不清的现状,也论证了消费者权益保护的关键在于网络商城的文化水平和社会良知而同法律规则无关。

尽管阿里京东这样的大型网商平台也做了许多努力,淘宝一度假货盛行,近年大有改观。一方面从检索关键词加以限制,除非品牌授权店铺,否则不允许出现该商品名称。阿里还加入了一些与消协、药监局等合作的打假行动,希望利用网络数据过滤发现假冒伪劣产品。但是,打假不是一个态度问题,而是制度安排即商业模式和利益安排与风险承担问题。例如,网商平台需要承担消费者损失,而法律支持这样的追索,阿里和京东才会真正不敢掉以轻心。如果举证责任主要由掌握交易数据的平台商承担,阿里京东才会做一个合格的市场环境维护者而不会对消费者的投诉曲意抗辨。

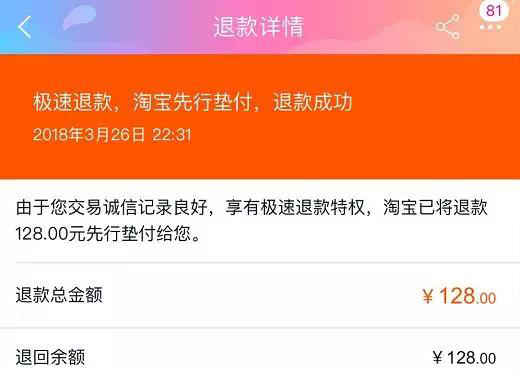

一位淘宝超级会员享受的“极速退货”权益,由电商平台先行垫付货款。

在消费者权益保护中,阿里京东釆取差异化服务,如对VIP客户可以先行垫付再代位索赔的机制,并不是基于风险承担的安排,仍然是商业模式的延伸,反而成为商家欺骗普通客户的动力。

悖论六 反垄断与新垄断

网络商业打破了传统商业的垄断却又形成新的垄断。从产品为王到渠道为王,阿里和京东们都在试图扮演全能网络君主的角色。这从二者不断开设新的生活服务版块,力图承包消费者生活的方方面面可以看出,他们均在试图创立一个网络世界的完整的生活社区。在这个过程中,电商在破除垄断的同时也在利用消费数据的不公开现状建立新的垄断,即平台本身的垄断。阿里和京东成为了最大的规则制定者,商品和服务如果不依附平台就无法生存。同时,当阿里和京东选择了某些特约商户时,实际上是抑制了其他同类竞争者的发展。一种新的垄断依附关系诞生了。由于电商平台握有海量的数据资源,大量属于公共信息的数据也成为垄断工具和优势,使得一般中小电商无法与之公平竞争。

电商巨头承包了公众生活的方方面面。新的垄断形式由此诞生。

渠道背后的支付垄断趋势也很明显。支付宝和微信基本形成了典型的双寡头垄断,京东金融也在做类似文章。像支付这种关乎大众生活方式的问题应该有一个相对自由竞争的市场环境比较安全合理。这些寡头企业掌握的海量数据中有大量本身就属于公共数据范围,即使是其可以获得产权的数据也应该遵循透明公开原则。因为数据的价值最大化必须以公开为前提。如果你拥有数据产权,使用者应该付出对价,但拥有者无权独享。否则,这种垄断会成为社会智能化发展的瓶颈。

悖论七 价格发现的悖论

价格发现是电商最重要的价值。消费者会检索同一种商品的价格和评价进行比价,并且这种比较往往延伸到线下。看着手机淘宝的价格去线下实体店砍价很常见,畸高的价格会失去存在空间。但是网络价格会影响商家的定价决策,一些具有技术和设计IP的原创商品的自主定价受到制约,加之所谓消费者评价的机制设计由于缺乏真实性过滤,各种水军刷单和强制优评现象屡见不鲜,客观上对客户消费产生不良诱导,赤存在劣币驱逐良币长远趋势。

电商寡头是否能够承担经济良性发展的重任?

阿里京东的经济悖论是互联网被神话的结果。必须指出,渠道一旦被放大一定会伤及产品。也须了解,风险一旦被忽略一定会伤及整体。

笔者的上述议论也只是经济观察而不是指责阿里京东们的商业行为。对于他们来讲,所有的行为都是合法的也是合理的,符合资本的经济属性,只是作为社会治理者来说,如果被交易量所征服,被GDP所牵引而忘记了经济增长的结构、收益与风险的平衡,则会带来事与愿违的结果。因此除了要有一个正确的立场不随意为某类经济现象和行为站台背书,更需要在必要的时候通过行政手段对市场的行为划出清晰的边界。

网购做为一种商业文明还需沉淀,付出时日。但我们要当心习以为常的接受可能会承受麻木不仁的后果。或许区块链技术所蕴含的技术信用建设的可能性会给互联网的发展带来新的机遇。

科技与管制可以并行不悖,也可能制造悖论:失去管制的科技会产生魔鬼,管制过枉的环境会扼杀科技。嘘唏,这世界。

本文授权转载自“蒙格斯报告”公众号